「RFIDタグはいくら?」の答えはタグの種類・素材と環境適合・数量(ロット)で大きく変わります。一般的なUHFラベルなら1桁円台〜数十円、金属対応や耐熱などの特殊・ハードタグは数百円〜数千円、電池入りのアクティブタグは数千円〜1万円超が目安です。通常UHFラベルは10〜30円、量産・大ロットでは10円を下回る事例、金属対応は100円前後〜といったところが目安となります。

この差は「チップ+アンテナの構造」「基材・保護層(耐水・耐熱など)」「メモリ容量」「発注数量」で説明できます。特に数量効果は大きく、数千万〜億枚規模になると枚単価が5円前後に近づくという見方もあります。

◎タグ選定の前に、RFID導入の全体設計(読取方式・PoC・運用設計)を押さえたい方はこちら

RFIDタグの価格相場(早見表)

RFIDタグは、大きく 「動作方式」×「どんな形か」×「どの周波数か」 で整理できます。さらに、使用環境に合わせた追加仕様(耐熱・金属対応など)を重ねて選びます。まずは全体像を押さえましょう。(本記事では主にパッシブタグについてご説明します。)

1.動作方式(電源の有無で見る)

| 種類 | 電源 | 距離のめやす | 主な用途 | 価格のめやす |

|---|---|---|---|---|

| パッシブ | なし(リーダー電波で駆動) | HF:〜30cm、UHF:数m級 | 小売・物流ラベル、製造の工程管理 | ラベル:10〜30円(大口で1桁円台も)/ハードタグは数百円〜 |

| セミアクティブ | あり(通信時のみ電池使用) | 〜10m程度 | センサー連携・中距離トラッキング | 数千円〜(電池寿命の交換コストも加味) |

| アクティブ | あり(自ら送信) | 数十m〜 | 大型資産の位置把握、長距離・高頻度通知 | 数千円〜(電池寿命の交換コストも加味) |

向き・不向きの目安

- 個品の一括読取・省人化=パッシブUHFが第一候補。

- 長距離/センサー常時監視=アクティブ/セミアクティブ。

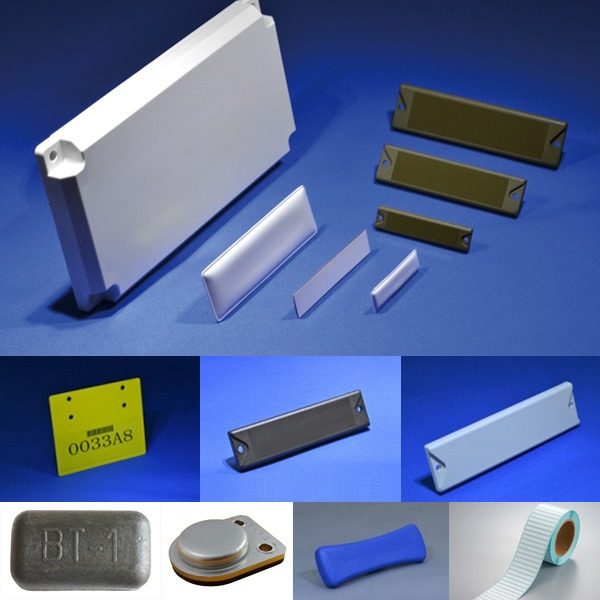

2.形状・構造(取り付け方と再利用性で見る)

| 形状 | 特徴 | 向き | 価格のめやす |

|---|---|---|---|

| ラベルタグ(紙・PET) | 薄く軽い・低コスト。使い捨てに向く。 | 箱・袋・衣料など大量運用 | 数円〜数十円(UHFラベルは上の表参照) |

| ハードタグ(樹脂・金属ケース) | 強度・耐久性。回収・再利用に向く。 | 工具・資産・ラック・リネン等 | 数百円〜(仕様で上下) |

| カード/キーホルダー/リストバンド | 取り回しや装着性重視。 | 入退室、レンタル、特定治具 | 数百円〜 |

ポイント

再利用前提なら、初期単価よりも『円/読取』で比較するほうが、費用対効果を正しく評価できます。

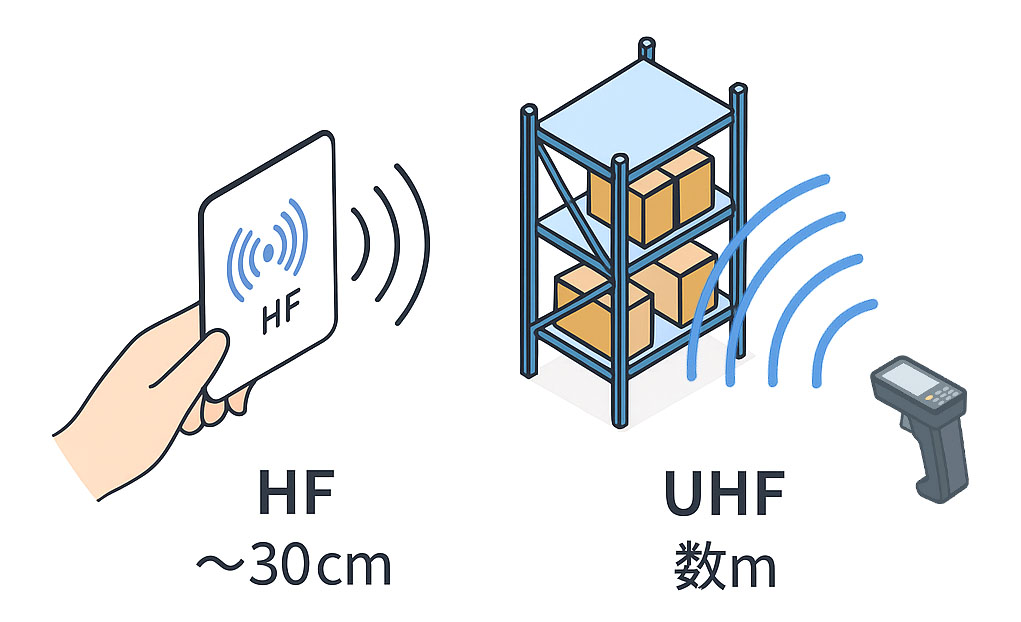

3.周波数帯(距離と安定性で見る)

| 帯域 | 距離のめやす | 特徴 | 向き/不向き |

|---|---|---|---|

| LF(125kHz前後) | 数cm | 金属・液体の影響を受けにくい | 動物管理・近接ID/遠距離や一括読取には不向き |

| HF(13.56MHz/NFC) | 〜30cm | 近距離で安定、誤読しにくい | 医療・工程内・カード用途/離れた一括読取は不向き |

| UHF(860〜960MHz) | 数m〜10m超 | 一括・遠距離が得意、スループット高い | 物流・小売・製造ライン/金属・液体近傍ではタグ選定と設置工夫が必要 |

4.環境特性(使用条件に応じて追加する仕様)

これは上述の1〜3に上乗せする属性です。同じ「パッシブUHFラベル」でも、環境によって専用仕様が必要になります。

| 追加仕様 | 主な特徴・用途 | 価格のめやす |

|---|---|---|

| 金属対応タグ(オンメタル) | 金属面で読める構造。金属ラック・治具・工具に。 | 100円前後〜 |

| 耐熱タグ | 200℃級の塗装工程・焼成ラインなどに対応。 | 数百円〜 |

| 耐薬品タグ | アルコール・薬液洗浄に耐える。 | 数百円〜 |

| 耐洗(リネンタグ) | 高圧洗濯・乾燥・折り曲げに強い。 | 数百円〜千円前後 |

| 防水タグ・耐衝撃タグ | 屋外資産・建機・保守用具など。 | 数百円〜 |

5.各種タグの相場感参考例

| タグタイプ | 典型的な用途 | 参考価格帯(税別、量産時の目安) |

|---|---|---|

| UHFラベル(パッシブ) | アパレル・物流ラベル | 5〜30円(数量・仕様で変動) |

| 金属対応ラベルタグ(パッシブ) | 金属資産・工具・什器 | 100〜300円前後(形状・耐久で上下) |

| 耐環境ハードタグ(耐熱・防水 etc.) | 塗装工程/屋外資産/リネン | 数百円〜数千円(耐久仕様に依存) |

| アクティブタグ(電池内蔵) | 長距離位置検知・センサ連動 | 数千円〜1万円超+電池交換コスト |

◎RFIDシステム全般の導入費用相場についてはこちらの記事をご覧ください。

◎費用感が掴めたら、次はPoCで“読めない条件”を潰し、導入可否を確度高く判断します

◎タグ側の検討とあわせて、読み取り機(リーダー)のタイプ別の価格感や使い分けも押さえておきたい方は、以下の関連記事もご覧ください。

RFIDタグの選び方チェック:(失敗しない要点)

選定の要点は5つ。導入後の「読めない・すぐ壊れる」を避けるため、ここは丁寧に。段ボールや樹脂などに取り付ける場合、多くは一般的なUHF帯RFIDタグで問題ありませんが、以下のように材質や環境でポイントがあります

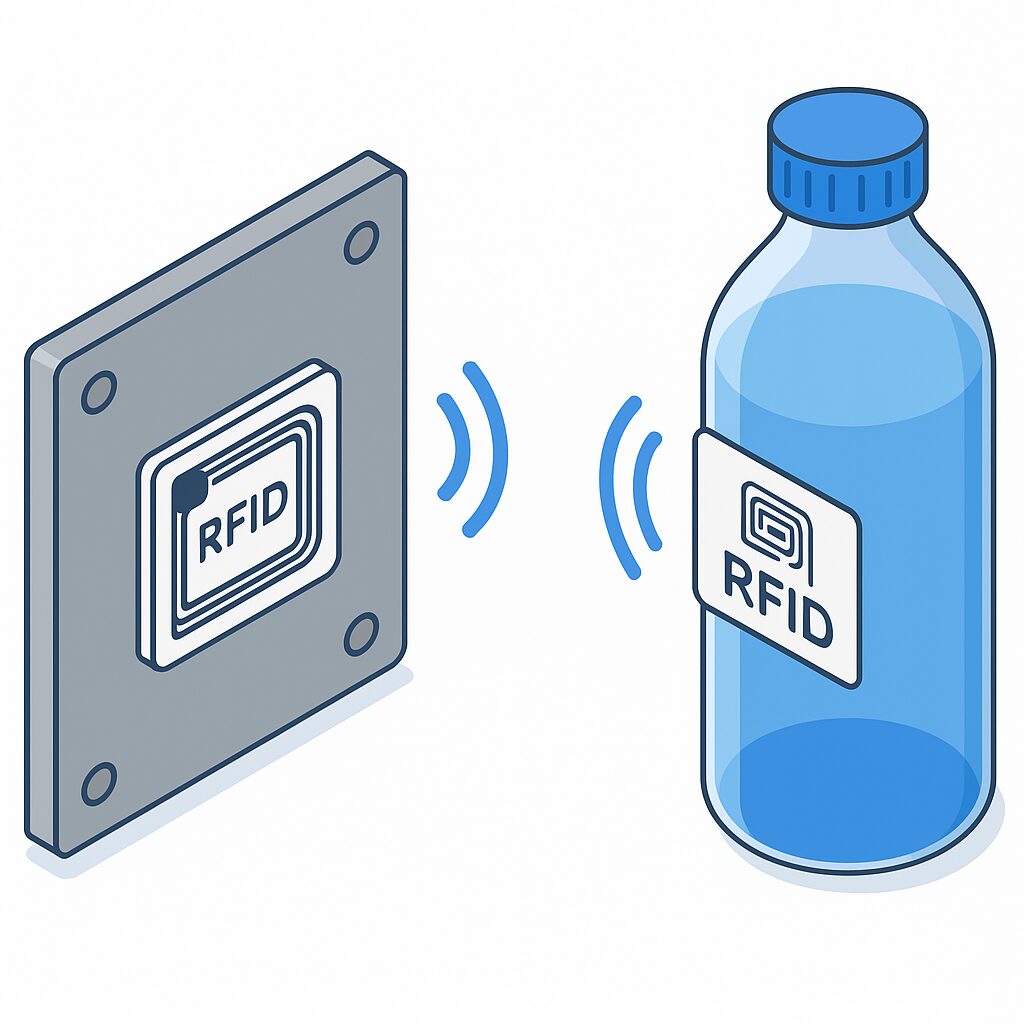

1. 対象物の材質(金属・液体)

通常のUHFラベルは、金属面や液体のボトルに直接貼ると読めないか、接触しないと読めなくなります。金属対応タグを選ぶのが基本です。液体(飲料ボトル等)でも減衰が大きいため事前テストが必須。

2.環境(温度・湿度・薬品)

工場の高温工程や屋外では耐熱・防水・耐UVなど環境適合品を選択します。一般ラベルの耐熱はおおよそ85℃。300℃超の耐熱/耐洗タグなど実用品もあります。

3.通信距離

至近距離で確実に読ませるならHF、数mで一括ならUHFがよいでしょう。周波数別の得手不得手をふまえて選定します。もっと長距離で活用したい場合はパッシブではなくアクティブタグの活用が必要になります。

4.サイズ・形状の制約

小さなものには小型のRFIDタグを使用したくなりますが、小型化するとアンテナ面積が小さくなり読取距離が短くなります。現物に合わせて大小を評価して、必要なタグを選定します。またパイプのような金属曲面であれば、ハードではなくやわらかいラベルタイプの金属対応タグが必要です。

5.使い捨てか再利用か

コツ:現場でサンプルを使ったPoC(小規模テスト)で読取を確認。当社では検証のための機器や現地評価を提供しています。実地での性能確認が成功率を高めます。

UHF帯RFIDシステム構築の前提(規格・周波数)

UHF帯の機器は日本や海外どこでも各々の国の電波法で規制されており、無制限な使用はできません。

日本のUHFは「920MHz帯」

リーダーには法律上いくつかの枠組みがあり、高出力だけ利用の際に総務省への申請が必要な「構内無線局」、低出力だけど申請が不要な「特定小電力」があります。 (無線局申請について)UHF帯リーダライタ機器を近くで複数台使用すると電波干渉が発生します。 同時に稼働する台数・機器種類・必要な読み取り距離・タグ数など考慮する必要があります。

国によって電波法・使用できる周波数が異なります。日本で販売されているRFIDタグは、「FCC用」と「ETSI用」と「グローバル」の3種があります。FCC用はアメリカや日本で使われている周波数にあわせたもので、ETSI用はEUで使わわている周波数にあわせてあります。ETSI用を日本で読取すると、FCC用にくらべ、かなり読み取り可能距離が短くなります。 RFIDタグを使用する地域が日本だけなのか、EUだけなのかなどによってRFIDタグの選択が変わってきます。

価格が下がってきた背景

RFIDタグの価格は、標準化と量産化が進んだことで長期的に下がってきました。メーカーのインレイ製造の自動化や歩留まり改善、アンテナ設計や基材・粘着剤の見直し、発行・検査工程の効率化といった最適化の積み重ねと、世界的需要からの企業間競争が値下げ傾向を作っています。加えて、印刷・塗布によるアンテナ形成や紙基材の活用など、新しい技術の活用も進みつつあります。

一方で、チップ・アンテナ材料費やエンコード/検査・物流にかかる原価の底は存在し、為替・半導体市況など外部要因で価格上昇も起こり得ます。現実的な見通しは、緩やかな低下基調を続けつつ、相場は揺れやすいというものです。

調達とコスト最適化「3原則」

まずは標準を決めて固定(原則1)し、つぎに“選ぶ基準”をそろえる(原則2)、最後に単価以外も含めた“実効コスト”で運用(原則3)という順で進めます。

この順番にすることで、①仕様ぶれによる手戻りを止め、②将来の置き換え・品質・供給面のリスクを事前に抑え、③現場のムダまで含めてコストを抑えた状態を継続できます。四半期ごとにレビューし、必要に応じて仕様・選定基準・運用を微修正します。

原則1|「使うルール」をそろえる(必要十分の標準仕様を定める)

現場・購買・ベンダーが同じ仕様書を見る状態にして、つくり方と受け取り方のズレをなくします。

実施事項

標準仕様書を作成してブレをなくす

─ EPC付番ルール/必要メモリ、ラベル寸法・基材・粘着(強粘/再剥離/低温)、ロール仕様(巻き方向・コア径・外径・枚数)、印字・エンコード条件、検査方法(全数/抜取り)。

背景と必要性

仕様が人や部署ごとに違うと、同じタグでも出来ばえや使い勝手にばらつきが出てしまいます。

これが原因で「別のメーカーに切り替えられない」「納期がずれる」「品質が安定しない」といったトラブルにつながります。最初に標準仕様書をつくっておくことで、誰が作っても同じ品質で、同じ条件でやり取りできるようになります。その結果、代替調達がしやすくなり、交渉の幅も広がり、安定した価格と品質を保ちやすくなります。

仕様を確定して文書化する項目例

| セクション | 記載項目 | 記載例(ダミー) |

|---|---|---|

| 用途・対象 | 貼付対象・材質・サイズ | 段ボール外装/クラフト紙/平面 80×120mm |

| 内部のインレイ | ICチップ | XX-YYY / Impinj M730 このあたりは、メーカー品の型式で決まることが多いです。特注のラベルなどを作ると、インレイがこれこれで、そのICチップはこれでと決めておかないといけなくなります |

| エンコードデータ仕様 | EPC付番ルール・USER使用可否 | エンコード仕様詳細:SGTIN-96、連番管理、USER未使用 |

| ラベル仕様 | 寸法・基材・表面・粘着 | W97×P27mm、コート紙、再剥離糊、-10〜50℃ |

| ロール仕様 | 巻き方向・コア径・外径・枚数 | 表巻き、3インチ、外径≤300mm、2,000枚/ロール |

| 印字 | 文字/バーコード・印字位置・フォント | 品名とQR併記、左端10mm避け |

| 検査レベル | 100%/AQL・再エンコード基準 (ラベルプリンタ印字エンコード時は不要) | 100%ベリファイ、NGは1回再エンコード |

| 環境条件 | 温度・湿度・洗浄/薬品 | 0〜40℃、湿度20〜80%、薬品接触なし |

原則2|「選び方」をそろえる(最新チップ・型番の整理・信頼できる調達)

チップの世代や型番を共通の基準で選び、SKU(型番)を絞り、信頼できるルートから調達してムダとリスクを減らします。

実施事項

- 最新UHFチップを優先

- 型落ちは安価でも在庫処分などで入手しにくくなる懸念があります。供給継続性と仕様の一貫性の観点から、基本は最新世代を選びましょう。

- チップの世代更新で性能が上がり、感度向上による“読み過ぎ”が起き得るため、出力・閾値・アンテナ・偏波・リーダ設定で過読対策を前提化しましょう。

- 終売対策として、タグを切り替えるときに必要になる確認や教育の手間も、見えにくいコストとして考慮しておきましょう。

- 安価なECなどでの購入は回避しましょう(品質・トレーサビリティ・返品条件の担保が弱く、現場停止リスクがあります)。

- SKU(型番)を減らし、社内標準に集約

- 同一仕様に統一→SKU最小化で、価格・在庫・検査の複雑性を削減。

- 粘着ラベルは暗所保管で2〜3年の実用寿命が目安。まとまったロット見積りを定例化(ただし在庫・品質劣化の監視もセット)

- “信頼できるソース”から調達

- 実績あるインレイ/ラベルメーカーを基軸に。初期不良・バラつき・返品工数が総コストを押し上げるリスクを回避。

背景と必要性

最新チップは、長く買い続けられて性能も安定しやすい一方で、読み取りが強くなりすぎること(“読みすぎ”)や、設定のやり直しに費用がかかる場合があります。そこで最初から「最新チップ+読みすぎ対策」を前提にしておけば、後戻りがぐっと減ります。あわせて型番(SKU)をできるだけ絞ると、価格交渉や在庫管理、検査の手間がまとめて減ります。さらに信頼できる調達先を使えば、不良や返品・再発行による現場の停止を防げます。結果として総コストとリスクの両方が下がります。

原則3|“実効コスト”で判断(単価だけでなく使った後の隠れコストも考慮する)

最後に、単価以外も含めて本当に安いかを見ます。読取ミス、貼替、再発行、ライン停止、検査や貼付の手間——これらは見積書に出にくい“隠れコスト”ですが、現場の体感では最もトータルコストに響きます。共通の計算式で見える化し、発行〜貼付〜検査の運用を“止めない設計”に変えていきます。

実施事項

- 評価指標の統一

- 実効コスト=タグコスト(タグ本体及びエンコード/印字費用)+貼付費用+障害時の再発行貼付費用

※「障害時の再発行貼付費用」は、社内で決めた再発行の手順と原価に基づき算出(再発行1件あたりの貼付・印字・登録やり直し等を含める)。

- 実効コスト=タグコスト(タグ本体及びエンコード/印字費用)+貼付費用+障害時の再発行貼付費用

- 検査・再発行ルールの標準化

- 全数/抜取り、再エンコード・交換基準、エラー時フロー

- 発行と印字の一体運用

- RFIDエンコード+可読印字を同時実行、代替コード[バーコード等]併記

背景と必要性

見積書の単価が安くても、貼付にかかる時間や人件費、トラブル時のやり直しで、結局は総額が高くなることがあります。内訳コストを足し算でそろえることで、どこにお金がかかっているかが明確になり、最も効果的な打ち手(貼付の短縮、再発行の削減、発行フローの見直し等)に集中できます。

確認指標(うまく回っている状態)

- 読取成功率が安定し、再発行と停止回数が減少。

- 算出した実効コスト(円/読取)で必要なROIに見合っているか。。

◎RFIDシステム全般の導入費用相場についてはこちらの記事をご覧ください。

RFID関連リンク

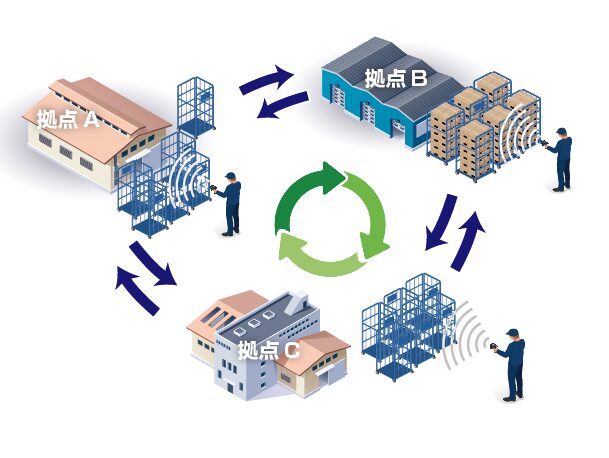

株式会社マーストーケンソリューション(MTS)は、UHF/HF帯RFIDリーダライタやICタグ等の製品提供に加え、要件整理・PoC・設計・システム連携・運用設計まで支援するRFIDメーカー/ソリューションベンダーです。RFID導入のご相談や、製品ラインナップはRFID関連製品・サービス目次をご覧ください。

固定式、ハンディ、ゲート型、トンネル型など各種取り揃え

卓上タイプ、タッチパネル端末など各種取り揃え

RFIDシステムのスモールスタートをサポート

金属対応タグ、リネンタグ、耐熱タグなど各種取り揃え