Vol.178 2020年3月号a

UHF帯ICタグのメモリとデータを説明してまいりましたが、今月は実際のエンコードを説明していきます。

エンコード手順と例

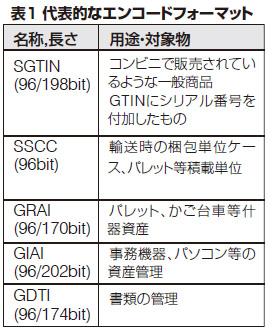

先月もご紹介しましたがGS1 EPC方式の代表的なエンコードフォーマットとしては表1のようなものがあります。

必要な情報をエンコードフォーマットのルールに従って処理してICタグのメモリに書き込むわけですがフォーマットによって少しずつルールが異なります。

本稿では例としてパレットやカゴ車を使用している企業が、什器資産を管理するというシチュエーションでGRAI-96のエンコードをやってみます。

必要な情報は以下の3つです。

・GS1事業者コード

・資産タイプ

・シリアル番号

「GS1事業者コード」はGS1 Japan(一般財団法人流通システム開発センター)が管理する番号で、登録が必要です。

「資産タイプ」は企業が自分でパレットやカゴ車につけるコードです。例えばパレットを100、カゴ車を200という風に使用する企業が自分で決めることができます。使用できるのは数字のみで、その桁数は表3を参照してください。GS1事業者コードの桁数から決定され、日本だと多くの場合、3桁か5桁になります。

「シリアル番号」はその各々のパレットなりカゴ車の中での連番です。

ですので、エンコードを実施する準備として、まず①GS1事業者コードの確認。(GS1 JAPANのホームページで検索できます)②GS1事業者コードから資産タイプの桁数を確認して什器種類毎に番号をふる。③各什器にシリアル番号をふる。といった作業が必要です。

それでは、例として元のデータは以下の内容を想定してエンコードを行います。

GS1事業者コード:451234567

資産タイプ :100

シリアル番号 :123

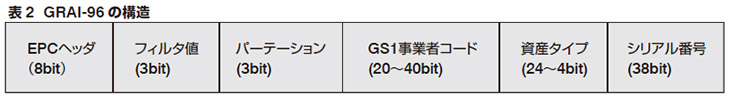

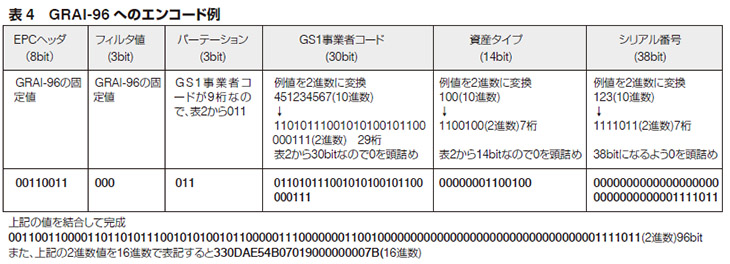

GRAI-96のデータは96bitであり、表2のような構造になっています。

これを埋めていくわけですが、以下のようになります。

(1)EPCヘッダ

これはGRAI-96というエンコードフォーマットであることを示す固定値00110011(2進数)です。

(2)フィルタ値

ここは現在のルールでは固定値の000(2進数)です。

(3)パーテーション、GS1事業者コード、資産タイプ

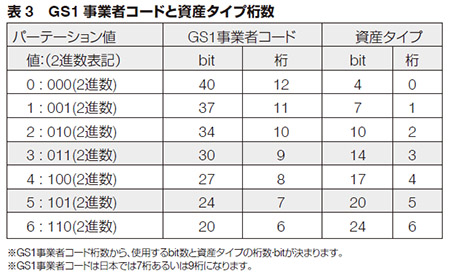

表2ではGS1事業者コードと資産タイプのところが幅のある指定になっていますが、合計すると44bitになるようになっています。表3にあるようにGS1事業者コードが9桁であれば使用メモリ量は30bit、資産タイプは3桁で使用メモリ量は14bitと決まります。またそれを示すパーテーションの3bitも表3から011(2進数)と決まります。

(4)シリアル番号

対象物に附番するシリアル番号です。

GRAI-96だとここは数字のみ使用できます。GRAI-170の場合は英数字が使用できます。

これでエンコード作業をおこなったのが表4です。

項目毎に2進数に変換し、結合します。これで完成ですが、最終的にはデータはプリンタなど印刷エンコードアプリを使ってICタグに書き込みをおこないますので、取扱いしやすい16進数に変換して、CSV形式やEXCELファイルなどでアプリにデータを受け渡しするのが普通です。

また、細かいところですが、前回、前々回で説明したPCも、もしも「3000(16進数)」でなければ「3000(16進数)」に書き換えが必要となります。実際のところ、現在、多くのICタグが「3000(16進数)」で出荷されていますので、GS1 EPC方式で96bitのエンコードフォーマットの場合、変更の必要はありません。

おわりに

今回はGRAI-96で実際のエンコードをやってみましたが、ほかのエンコードフォーマットも似たようなやり方ですので、手順は参考になるかと思います。実際のICタグのエンコードを含めたUHF帯RFIDシステムの運用に関しては、当社までご連絡ください。ベテランの営業マンがご提案、製品のデモ、機器のお貸出しをさせていただきます。お気軽に当社担当営業までお申し付けください。

関連記事

関連製品

- UHF帯RFID 金属対応ラベルタグ

- UHF帯RFID オンメタル金属対応タグ

- UHF帯RFID 樹脂パレット用ICタグ

- UHF帯RFID カゴ車/RTI用ICタグ

- UHF帯RFID 耐熱タグ(塗装/オートクレイブ)

固定式、ハンディ、ゲート型、トンネル型など各種取り揃え

卓上タイプ、タッチパネル端末など各種取り揃え

RFIDシステムのスモールスタートをサポート

金属対応タグ、リネンタグ、耐熱タグなど各種取り揃え