Vol.177 flags 2020年2月号

先月(flags vol.176「UHF ICタグのメモリとデータ(前編)」)に引き続いてUHF帯ICタグのメモリとデータについてご説明いたします。

近年、多くの現場で使用が広がってきており、メモリの各種仕様を知ればより適切な活用が期待できます。

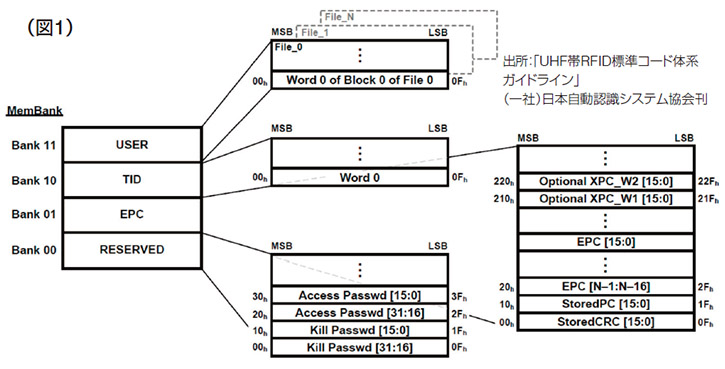

メモリ構造

前号でも掲載しましたが図1にメモリ構造を示します。

*BANK 10 [TID]

TIDメモリはほとんどが書き換えできないメモリから構成されており、どういったチップであるかを表すモデルNOコードやチップメーカー独自のシリアル番号などが格納されています。一部のタグでは、独自の拡張機能の設定情報のメモリが存在することもあります。ICタグは外からではどこのどういうチップが使われているかわからないですが、ICチップのモデルNOを読み取ることでどこのどういうチップかを確認できます。

たとえばTIDバンクの初めの32bitがE2801170(16進数)であればImpinj社のMonza R6-Pです。またTIDに含まれているシリアル番号等の値は、ICタグの初期出荷時のEPCバンクのEPC生成によくつかわれています(詳細はICチップ毎に異なりますので各ICチップの仕様書を参照してください)。

*BANK11 [USER]

USERメモリは、基本的に自由に読み書きできるメモリです。ICチップにより、搭載されているものと、搭載されていないものがあります。量もさまざまで32bit(4Byte)程度から2Kbit(256Byte)といったものまで様々ですが、UHF帯RFIDにおいてはEPCのみで処理されることが多く、USERメモリは小さく、あるいはまったく搭載されないものが増えています。このあたりの考え方、使い方もHF帯とは違うところです。

EPCのエンコード

MIFAREやICODE SLXといったHF帯のICタグのチップの場合、製造している工場であらかじめユニークなIDコードが書き込まれてしかも書き換え不可な状態にされて、ユーザの手元に届きますので、どういったデータであれば重複しないかといったことをユーザが考えることはありませんでした。しかしUHF帯のICタグの検知は通常、”Inventory”という命令でおこなわれ、検知されてリーダライタからホスト側に送信されてくるデータはユーザが書き換え可能なEPCに書かれた「ユニーク識別コード」です。ですのでEPCにICタグを識別するための重複していない「ユニーク識別コード」を、ユーザ側で書き込みして重複しないようにしてから、運用を始める必要があります。もし2枚のICタグに同じ「ユニーク識別コード」が書き込まれていた場合、ICタグの検知を実行してもデータは1種しかホスト側には送信されず、2枚あっても、1枚しか存在しないように見えてしまいます。

ユニーク識別コードとしてよく使われるのは「ISO/IEC 国際規格」方式(以下ISO方式)と、「GS1 EPC/RFID 標準」方式(以下EPC方式)です。これら以外では、利用者が自分で独自にきめた独自コードも使われています。ただ独自コードの場合、世界中で独自コードが多く使われてしまうと、各々の独自コード内ではユニークな重複なしであっても、異なる独自コードをまたがったとき、どこかで重複が発生してしまう可能性があります。

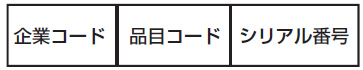

さてISO方式とEPC方式の場合、どちらも基本的な考え方は同じです。以下のような構造になっています。

BANK01【EPC】

ISO方式の場合、企業コードとしてはGS1の企業コード以外に帝国データバンクの企業コードや アメリカのDun&Bradstreetの企業コード、また国税庁の法人番号など様々な機関の番号を使用することができます。上図では省略しましたが、どの企業コードを使ったかということを示す発番機関コードも入れることになっています。EPC方式の場合、企業コードはGS1に登録されているコードが当然使われます。こういった重複のない企業コード体系と各企業が管理する品目コードを使うことで同じものがないユニークな識別コードになるよう工夫されています。

EPC方式のエンコード

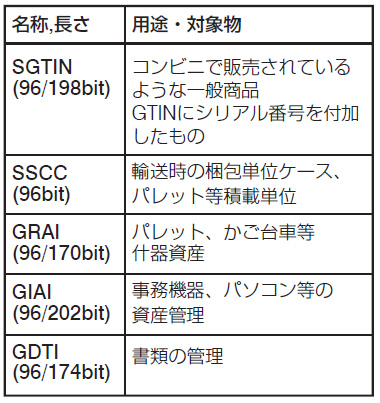

EPC方式には用途別にいくつかのエンコードフォーマットが定義されています。代表的なものを以下に示します。

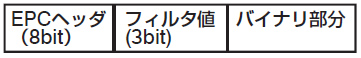

EPC方式のエンコードフォーマットバイナリですが概略としては下記のような3つの部分から構成されています。

初めのEPCヘッダの8bitはどのエンコードなのかを示します。例えば30(16進数)であればSGTIN-96ですし、37(16進数)であればGRAI-170です。フィルタ値は読み取り対象とするかどうかをその名の通りフィルタする際に使用するもので、エンコード種類によって意味合いは異なります。例えばSGTINにおいてフィルタ値が1であればそのICタグがついた物は普通のPOSレジで精算する商品であることを示します。フィルタに続くバイナリ部分には企業コードや商品コード、シリアル番号などが入ります。SGTINはスーパーやコンビニで販売されている商品に大抵ついているJANコードにシリアル番号を振って1個1個、重複のないコードにしたものです。ですので、逆にSGTINからJANコードに戻すことができます。POSレジでの会計にも使用しやすいフォーマットといえるでしょう。詳しくは次号で説明いたします。

おわりに

今月も紙面が尽きてしまいました。だいぶ駆け足でしたがEPCバンクのユニーク識別コードの概要などについてお話をさせていただきました。次号ではデータエンコードについてもうすこし詳しくご紹介させていただきます。

関連記事

関連製品

- UHF帯RFID 金属対応ラベルタグ

- UHF帯RFID オンメタル金属対応タグ

- UHF帯RFID 樹脂パレット用ICタグ

- UHF帯RFID カゴ車/RTI用ICタグ

- UHF帯RFID 耐熱タグ(塗装/オートクレイブ)

固定式、ハンディ、ゲート型、トンネル型など各種取り揃え

卓上タイプ、タッチパネル端末など各種取り揃え

RFIDシステムのスモールスタートをサポート

金属対応タグ、リネンタグ、耐熱タグなど各種取り揃え