2025年3月号

現代のビジネス環境において、モノの識別やトレーサビリティを実現する手段として、バーコードおよび2次元コードは欠かせない技術です。今号から複数回に分け、「バーコードの基礎」と題して、バーコード技術の基礎から導入時のポイントなどをご紹介してまいります。

はじめに

1970年代後半から実用化されたバーコード技術は、長年にわたり改良が重ねられてきました。当社は、株式会社東研として1984年に世界初の半導体レーザー式小型バーコードリーダーを開発し、以降業界を牽引してきた実績があります。(2012年マーステクノサイエンスとの合併以降現社名)

現在では、バーコードの国際標準化と高度な読取機器の普及により、在庫管理の正確性向上、物流プロセスの効率化、品質管理の強化、さらにはトレーサビリティの確立にも大きく寄与しています。

バーコードの基本構造

バーコードは、黒色のバーと白色のスペースという視覚的要素のパターンにより、製品や貨物の識別情報を正確かつ効率的に表現する技術です。各バーやスペースの幅、配列、そして順序は、あらかじめ定められた符号化規則に従い、数字や文字などのデータを表現します。日本国内の製造・物流業界では、ISOやGS1などの国際規格に準拠したバーコードが採用され、品質管理、在庫管理、トレーサビリティの向上に寄与しています。バーコードは、符号化方式に応じて線状(1次元)コードと面状(2次元)コードに大別されます。

1次元コード

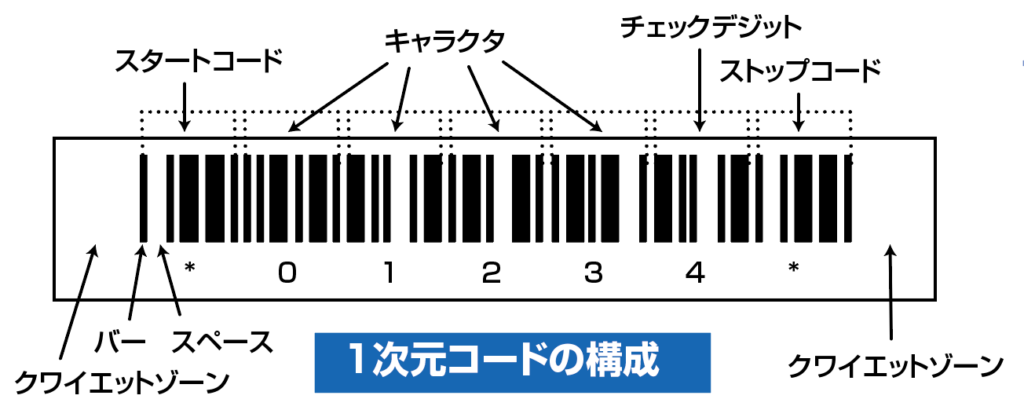

構成要素と符号化ルール

1次元コードは、黒いバーと白いスペースの連続パターンで構成され、各バーやスペースの幅や間隔の違いが情報伝達の基本単位となります。一般的には、スタートコード、ストップコード、チェックデジット(誤り検出機能)などが含まれ、規格化されたフォーマットに従っています。

情報量と用途

数桁から数十桁程度のデータを符号化するのに適しており、製造現場の部品管理、物流センターでの商品識別、POSシステムでの会計処理など、幅広い用途で利用されています。

2次元コード

構成要素

2次元コードは、単なるバーとスペースに留まらず、規則的に配置されたセル(モジュール)の二次元配列によって情報を表現します。これにより、水平および垂直両方向に情報が配置され、1次元コードに比べ格段に多くのデータを格納可能です。

代表例と特徴

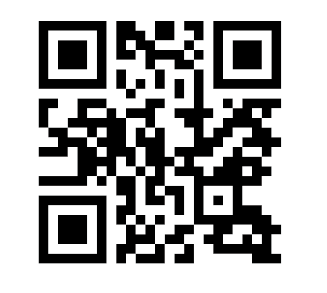

QRコード、Data Matrix、PDF417などが代表例です。特にQRコードは、高速な読み取りと大容量データの格納能力を持つため、製造現場や物流の現場で、製品のトレーサビリティや認証、在庫管理などに幅広く利用されています。

冗長性と誤り訂正

多くの2次元コードには、リード・ソロモン符号などの誤り訂正機能が組み込まれており、印刷の不良や物理的な損傷があっても、正確なデータの復元が可能です。これにより、現場での読み取りエラーが低減され、安定した運用が実現されます。

代表的なバーコードの種類

1次元コード

製造・物流で古くから利用されてきた標準技術。レーザースキャナやイメージャ等の様々な機器で読取が可能。

JANコード(Japanese Article Number)

日本国内の流通業界において最も広く採用されているバーコードです。JANコードは13桁(場合によっては8桁)の構成をとり、世界的にはGTINコードとの互換性を持つため、国際流通でも利用可能です。小売店のPOSシステムをはじめ、商品の識別・管理において重要な役割を果たしています。

CODE39

CODE39は、製造ラインや在庫管理などで長年利用されている1次元コードです。英数字や一部の記号を表現できるシンプルな構造が特長で、部品管理や設備資産のトラッキングなど、運用の自由度が求められる現場に適しています。ただし、情報密度は限定的なため、詳細なデータを格納する用途には向いていません。

CODE128

CODE128は、CODE39よりも情報密度が高いバーコードとして知られ、限られたラベル面積に対して多くの情報を格納することが可能です。券売機の発券システム、物流ラベル、さらには医療現場での患者識別など、多様な用途に広く利用されています。高い情報密度と柔軟な文字セット対応が評価され、現代の製造・物流現場における信頼性の高いデータ管理を実現します。

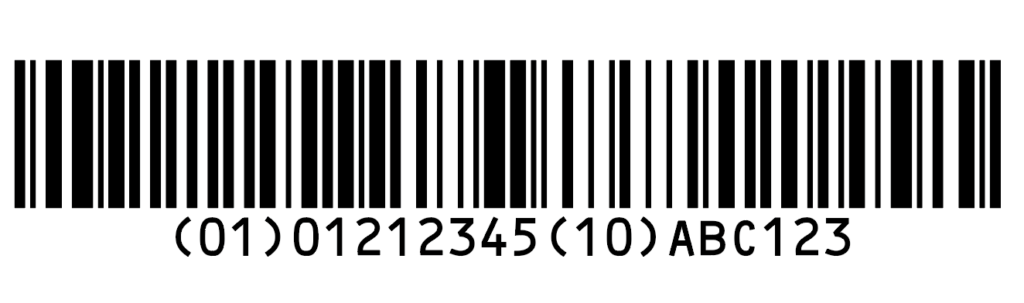

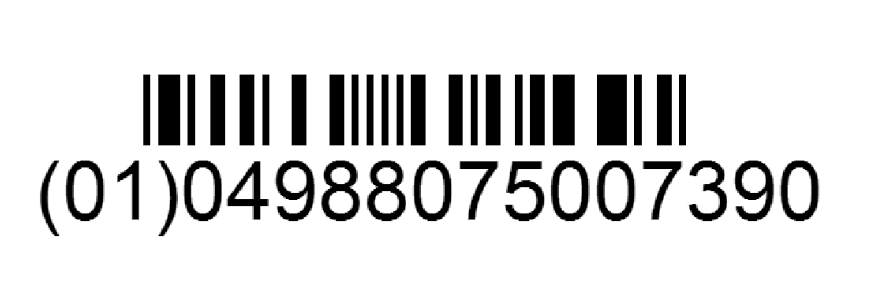

GS1-128(旧UCC/EAN-128)

GS1-128は、国際標準GS1に準拠した1次元コードで、ロット番号や有効期限、製造日など、複数の属性情報を一つのコードに組み込むことができます。食品、医薬品、自動車部品など、トレーサビリティが厳しく求められる分野において、商品の安全性と品質管理を確保するために広く活用されています。

GS1データバー

従来のJAN/EANコードでは収容しきれなかった多様な情報を、限られた印刷面積で効率的に表現するために開発されたバーコードファミリーです。各種バリエーションが存在し、用途や必要な情報量に応じた最適な選択が可能となっています。

2次元コード

コンパクトな領域に大量の情報を格納でき、汚れや傷に対するエラー訂正能力も高い。読取には2Dイメージャ(二次元コードリーダー)を使用するのが一般的。

QRコード

QRコードは、縦横のマトリクス形式で情報を格納できる高密度な2次元バーコードです。印刷物やパッケージ上に印刷されることが多く、製品マニュアルへのリンク、プロモーション、また倉庫管理や物流における情報伝達ツールとして活用されています。エラー訂正機能が備わっており、多少の汚れや損傷があっても情報が正確に読み取れる点が魅力です。

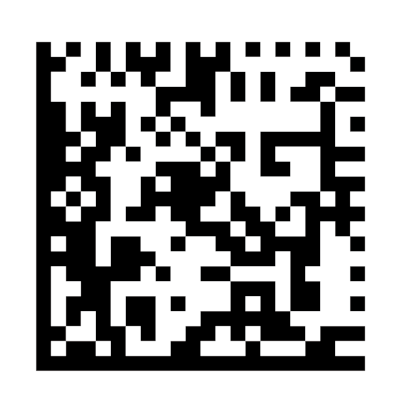

Data Matrix

Data Matrixは、特に小型部品や電子部品、医療機器など、スペースが限られる現場で利用される2次元バーコードです。非常に高い情報密度と耐障害性を持ち、極小サイズでも大量のデータを保持できるため、トレーサビリティの向上に大きく寄与します。印刷品質の管理が厳しく求められる環境で、確実な情報伝達を実現する手段として注目されています。

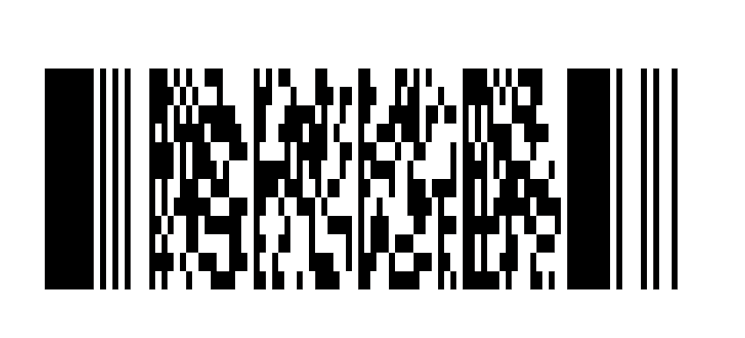

PDF417

PDF417は、縦方向に多層の情報を重ねる形式の2次元バーコードです。運転免許証、搭乗券、各種証明書など、比較的大量のデータを扱う用途に適しており、エラー訂正機能も備えているため、情報の正確な読み取りが求められるシーンで活用されています。

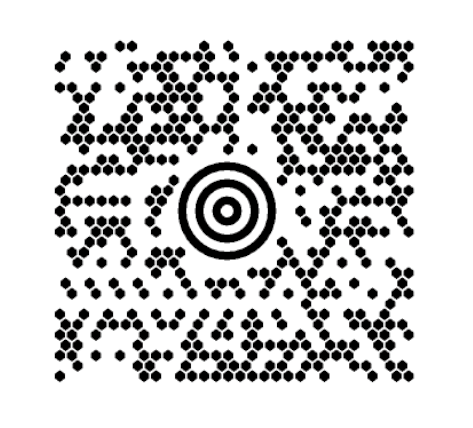

MaxiCode

MaxiCodeは、主に物流や配送現場で利用される2次元バーコードです。中央のブルズアイと六角形セルのグリッド構造により、方向性の認識と高速な自動読み取りが可能です。エラー訂正機能が組み込まれており、悪条件下でも正確な情報伝達を実現し、配送追跡の信頼性を向上させます。迅速な仕分けやトラッキングが求められる環境で、効率的な配送プロセスを支える重要な手段として注目されています。

バーコードの規格と標準

国際規格によるシンボル仕様

バーコードは国際的な規格に基づいて設計・運用されており、これによりメーカーや機種を問わず適切に読み取れる共通性が確保されています。まずシンボル(コードの種類)そのものの規格として、一次元コードや二次元コードにはISO/IECおよび対応する各種JIS規格が存在し、これにより各メーカー間での互換性が確保されています。例えば、コード39はJIS X 0503、コード128はJIS X 0504、QRコードはJIS X 0510(ISO/IEC 18004)というように規定されています。

印字品質の評価と検証方法

また印字品質については国際規格ISO/IECが定めるところであり、一次元コードはISO/IEC 15416、二次元コードはISO/IEC 15415の検証基準によって品質グレードが評価されます。印字濃度やコントラスト、歪みなどの各パラメータを厳密に解析し、スコア(0.0~4.0やそれに対応するA~F評価)を算出することにより、バーコードが規格を満たしているか定量的に確認できます。特に医薬品や医療機器分野では、ISO規格による品質グレード1.5(従来のC)以上が推奨されるなど厳格な基準が設けられており、バーコードの**検証(Verification)**が重要となっています。検証とはISO規格で定められた方法でコードを計測し品質を数値化することであり、検査(Validation)とは単に読み取れるか確認することとは異なります。

バーコードデータの標準化とGS1の役割

さらに、バーコードに格納されるデータの標準化も重要です。国際的な流通標準を策定する機関GS1では、バーコードに埋め込む商品コードやロット番号、有効期限などの情報構造を定めています。例えばJANコード(国内13桁バーコード)はGS1の管理する国コード付き商品コード体系(GTIN)で運用され、食品や日用品のパッケージ識別に使われています。また物流で使われるGS1-128は、コード128にFNC1という機能コードを付加し、GS1アプリケーション識別子(AI)と呼ばれるデータ項目の先頭識別子を用いることで複数の属性情報を一つのバーコードに表現できるようにした国際標準です。GS1-128によって、製造日や賞味期限、ロット番号、ロケーション番号などを一括して表現・読み取りすることが可能となり、サプライチェーン全体で共通利用されています。

GS1によるその他の標準規格

他にもGS1データバーやGS1データマトリックス、GS1 QRコードなど、利用シーンに応じたデータキャリア(情報を運ぶメディア)の標準がGS1によって策定されています。

例えばGS1データマトリックスは医療用器具の直接刻印(DPM)にも利用されており、極小サイズでも多くの情報を保持できるためトレーサビリティ向上に寄与します。このように、ISO/IECやJISのシンボル仕様とGS1のデータ標準を組み合わせることで、バーコードシステムはグローバルかつ高信頼に運用することができます。

おわりに

1974年6月26日、オハイオ州の小さな食料品店でリグリーのジューシー・フルーツ・チューインガムが初めてスキャンされ、バーコードの歴史が始まりました。

当社の開発の歴史もほぼ同時期から歩み始め、共に進化を遂げてきました。本記事では、バーコードがモノの識別やトレーサビリティを支え、製造・物流・品質管理にどのように貢献しているかを紹介しました。次回は、バーコード関連機器の選定について解説いたします。

製造業DX推進カタログ

RFID/バーコード/画像処理で工場内の状況を可視化

RFID/バーコード/画像処理で、工場内でのモノと人の動きをリアルタイムでデータ化し、製造業DXを加速させる機器・システムを工程毎に紹介しております。是非ダウンロードしてご覧ください。

- 画像処理で目視による検査判別を自動化

- ICカードタッチパネル端末で実績登録

- 制御PC不要で動作するRFIDリーダライタ

- 誤投入防止と生産実績収集

- UHFフォークで荷物とロケーション情報の登録を自動化

- トラック入退場管理

- RFID一括入荷検品

- Android端末でモバイル検品

- バーコードが無い荷物をOCRで検品&バーコードラベルを発行して個体管理 …他 掲載