RFID 導入コストの全体像を徹底解説します。 ユニクロでの採用に代表されるように、製造業や物流業においてRFID(無線ICタグ)を活用した自動認識システムへの注目が高まる中、導入費用の不透明さが課題となっています。RFID 導入を検討する際、多くの担当者が「いくら費用がかかるのか」「投資に見合う効果(ROI)は得られるのか」といった疑問を抱えるでしょう。

本ガイドでは、RFID導入に必要な費用項目の内訳と相場、製造業・物流業における費用モデルの違い、そして費用対効果(ROI)の考え方を詳しく解説します。最後に、入力だけで試算できる「ROI簡易シミュレーター」も掲載します。

◎費用を見積もる前に、導入の進め方とPoCの勘所を確認したい方はこちら

UHF帯RFID導入に必要な主な費用項目

以下の一覧表で、代表的な費用項目と価格帯を一目で確認できます。案件規模や仕様により変動しますが、概算の目安としてご活用ください。

| 費用項目 | 価格帯(目安) | 主な内訳 |

|---|---|---|

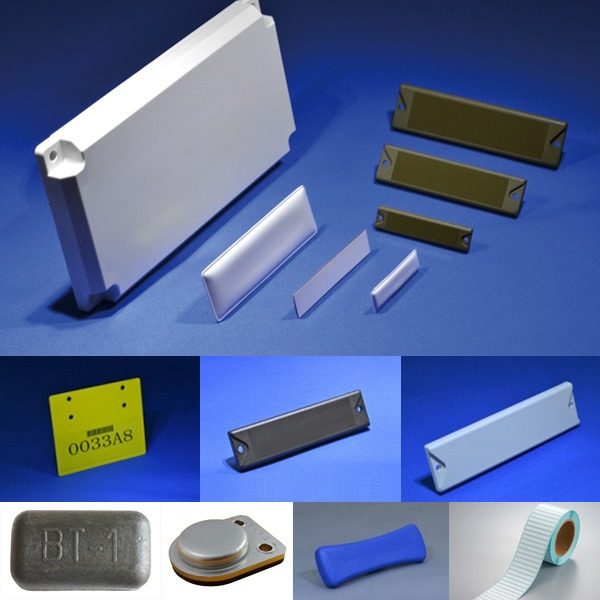

| RFIDタグ※1 | 十数円〜100円/枚(特殊タグは100円〜3,000円) | ラベルタグ、値札タグ、金属対応タグ、耐熱、耐水ほかの耐環境タグ など |

| RFIDタグエンコード/印字/取付※1 | 数十万円/台(エンコード/印字作業RFIDプリンタ) 数十万円~ or 年間数万円/1ライセンス(印刷ソフトウエア) 取付作業は手作業 | ラベルの場合、プリンタでエンコードと同時に表面印字。貼付は手作業 ハードタグの場合、RFIDリーダライタでエンコードを行い、表面印字はレーザーマーキング等。取付はねじ止めや両面テープなど |

| RFIDリーダライタ | 3万円〜200万円/台(ゲート型は200万円〜) | ハンディ型、据置型、トンネル型、ゲート型、車両搭載型 等 |

| ソフトウェア | 10万円〜数百万円(または月額数千円〜) | パッケージ、クラウドSaaS、カスタマイズ開発 |

| インフラ・工事 | 10万円〜100万円超 | 配線工事、電源工事、ネットワーク増強 |

| 導入設計・構築 | 数十万円〜数百万円 | 業務分析、機器レイアウト、テスト |

| 保守・運用 | 年間タグ補充費+保守料 | タグ補充、機器保守、サポート契約 |

RFIDシステムを導入する際には、ハードウェアからソフトウェア、タグ準備、インフラ整備まで複数の費用項目が発生します。それぞれの費用の目安を把握することで、全体予算の計画が立てやすくなります。本節ではRFID導入時の主な費用内訳を解説します。

1. RFIDタグの費用

RFIDタグは、管理対象のモノに貼付してID情報を持たせる重要な要素です。タグの価格は種類や性能、数量によって大きく異なります。製品にすでに取り付けられた状態で入荷してくれば自分で貼付する必要はないですが、社内での活用や、一番はじめの上流の場合、貼付することが必要になります。

一般的なUHF帯のパッシブタグ(ラベル型)の場合、1枚あたり十数円~数十円程度が現在の相場です。一昔前は1枚100円以上するのが普通でしたが、需要増加と技術進歩によって金属対応タグでも数百円程度まで低下しています。

金属対応など特殊なRFIDタグは1枚あたり数百円以上と高めですが、それでも以前より安価になりました。また、アクティブタグ(電池内蔵タイプ)は長距離通信が可能な反面価格が高く、1個あたり数千円~1万円以上するのが一般的です。大量発注すれば単価が下がる傾向があり、RFIDタグの価格は発注ロットが多いほど割安になります。例えば数十万枚規模で発注する際には、1枚あたりの単価がさらに下がる傾向があります。

◎RFIDタグの価格相場や選び方についてはこちらの記事をご覧ください。

◎タグの目星が付いたら、次はPoCで「読めない条件」と対策を潰し、導入判断の確度を上げるのが近道です。

2.RFIDタグエンコード/印字(RFIDプリンタ)/取付の費用

RFIDタグはそのメモリに、企業コードや製品コード、シリアル番号等を書きこんで使用します。この書き込みを行うことを「エンコード」と呼びます。また表面にメモリの内容やバーコード印字しておいて、読取がうまくいかない場合のフォローに使用します。そのため、ラべルタイプであれば、RFIDプリンタを使用します。これを使えばRFIDタグの中身のメモリの書き込みと、表面の印字と同時に行うことができます。

耐熱、屋外用の頑丈なハードタグは、プリンタでなく、普通のRFIDリーダライタでエンコードをおこないます。表面印字はレーザーマーキング等で行います。

取付方法は、対象物によってまちまちであり、ラベルはそのまま貼付したり、ハードタグはネジ止めといった方法であり、手作業になることが多く、作業費がかかります。

3. RFIDリーダライタの費用

RFIDリーダライタ(読み書き機)は、RFIDタグのデータを読んだり書き込んだりするための機器です。用途に応じて様々なタイプがあり、それぞれ価格帯が異なります。一般的な価格相場はアンテナと合わせて1台あたり数万円~数十万円程度で、アンテナの種類・数や、据え置き型やハンディ型など機器の種類・性能によって変動します。ハンディタイプの場合はハンディターミナルが別途必要になります。

ゲート/トンネル型(通過させて一括読取する装置)は1台あたり数百万円規模となります。複数のリーダライタを導入する場合はその分費用も増加しますので、必要台数を現場の規模に合わせて検討することが重要です。

また、RFIDタグ発行に使用するRFIDプリンターで約50万~100万円程度を見込んでおくと良いでしょう。

4. RFIDソフトウェアの費用

RFIDシステム用ソフトウェアにも費用がかかります。RFIDタグから取得したデータを管理システムに取り込み、在庫管理や資産管理に役立てるためのソフトウェアやクラウドサービスが必要です。ソフトウェアの費用モデルにはスクラッチでの新規開発やパッケージ買い切り型(ライセンス購入)とサブスクリプション型(月額課金)があります。一般的な相場感として、規模や機能によりますがソフトウェアライセンスは数十万円~数百万円程度が想定されます。

また、既存基幹システム(WMSやERP等)との連携ソフト開発費が別途発生する場合もあります。要件に応じて見積もりを取り、システム費用を総合的に算出しましょう。

5.ネットワーク・インフラ整備費

RFIDシステムを円滑に動作させるには、ネットワークやインフラの整備も欠かせません。例えば、据え置き型リーダーやゲート型リーダーを設置する場合、電源工事やLAN配線工事が必要になることがあります。

また、ハンディ型リーダーを倉庫や工場内で使用する場合、Wi-Fi環境の整備(電波が届きにくいエリアへのアクセスポイント増設など)やモバイル通信環境の準備が求められます。

これらの設置工事費やネットワーク構築費も初期費用に含めて考慮する必要があります。特に大規模な倉庫でRFIDゲートを複数配置する場合、電源・通信ケーブルの配線や通信サーバの用意などインフラ面のコストが見落とされがちです。事前に現場のレイアウトやインフラ状況を調査し、必要な工事範囲と費用を洗い出しておきましょう。

6. 導入設計・構築費(コンサルティング費用)

RFID導入プロジェクトでは、システム全体の設計・構築に関わる費用も発生します。具体的には、現状業務の分析、業務プロセス設計、機器レイアウト設計、システム設定・テスト、導入時の調整などのコンサルティング費用や技術者作業費です。

自社内にRFIDの専門知見がない場合、メーカーやSIerのエンジニアによる支援を受けることになります。この費用はプロジェクトの規模によって様々ですが、中小規模でも数十万円、大規模案件では数千万円単位になるケースもあります。

またPoC(概念実証)段階でテスト導入を行う場合、その準備費用も計上されるでしょう。RFIDタグ貼付やアンテナ設置や読取調整などの運用設計や試験運用も含め、導入前の計画立案に一定のコストがかかる点を念頭に置く必要があります。

7. 保守・運用費(ランニングコスト)

RFID導入後に継続して発生するランニングコストも忘れてはなりません。代表的な運用コストには以下のようなものがあります。

- タグ追加購入費: タグは消耗品です。使い捨て運用であれば在庫品に貼るたびに新しいRFIDタグが必要になりますし、リユース運用でも破損や紛失分の補充が発生する場合があります。

- 機器メンテナンス費: リーダー機器の保守点検や修理費用がかかります。特に現場で酷使されるハンディリーダーは定期的なメンテナンスが必要です。

- システム保守費: クラウドサービス利用料や、オンプレミスの場合はサーバーの維持管理費、ソフトウェアのサポート費用(年間保守契約料やバージョンアップ費用など)が発生します。

- 人材教育費: 新システム導入に伴い、現場担当者への教育訓練も必要です。初期導入時だけでなく、運用開始後も定着するまでフォロー研修を行うことがあります。この教育にかかる人件費や資料作成コストも広い意味では運用費と言えるでしょう。

- 電波局申請費用(初期費用)

RFIDリーダーを使用するには、総務省への電波利用申請が必要です。申請方法により費用が異なりますが、例えば「包括登録申請」の場合、**申請手数料は2,900円(収入印紙)**が必要です。 - 電波利用料(年間使用料)

RFIDリーダー1台につき、年間400円の電波利用料が発生します。複数台導入する場合は台数分の費用が必要です。

以上のように、RFID導入には初期費用から継続的な費用まで多岐にわたるコスト項目があります。初期投資だけではなく中長期的なランニングコストも含めたトータル費用を算出し、費用対効果を検討することが重要です。

製造業と物流業における費用モデルの違い

RFID導入の費用構成や重点項目は、製造業と物流業で若干異なる傾向があります。それぞれの業界での典型的なモデルを把握しておくと、自社に近いケースでの費用感が見えてきます。

| 項目 | 製造業 | 物流業 |

|---|---|---|

| 主なRFID活用領域 | 部品トレーサビリティ、工程管理、棚卸 | 在庫管理、入出荷検品、棚卸 |

| タグ使用量 | 比較的少量~中量(高耐久タグ多) | 大量(ラベルタグ中心) |

| タグ単価重視度 | 耐環境性能優先で単価高め | 単価低減がROIに直結 |

| リーダー構成 | ハンディ・据置型が中心 | ゲート/トンネル型・ハンディ型が多い |

| 特徴的コスト | 金属対応タグ、ライン改造費 | ゲート設置費、タグ発行・補充費 |

| ROI傾向 | 小さく始め段階拡大型 | 大量処理で短期回収型 |

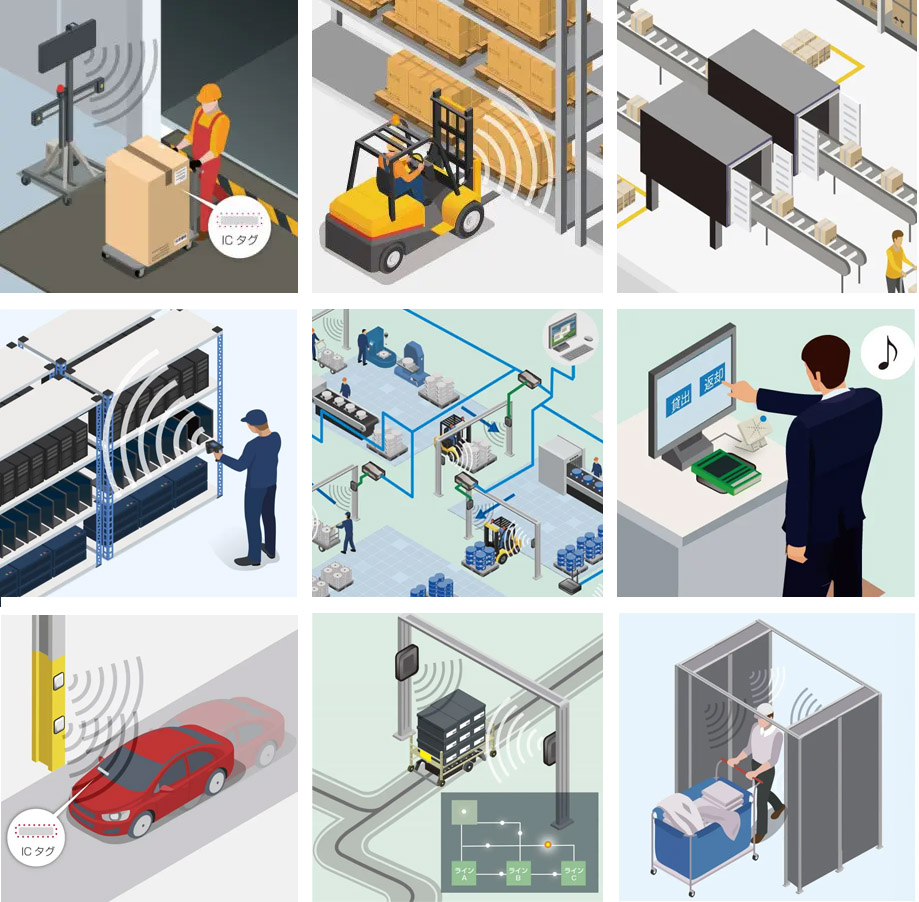

製造業の場合

製造業では工場内での部品管理や工程管理にRFIDを用いるケースが多く見られます。この場合、現場のラインや作業ステーションごとにリーダーを配置したり、作業者がハンディリーダーを携行して使う運用が一般的です。

費用の特徴としては、タグ単価は比較的高め(耐久性のあるタグや金属対応タグを使う場合が多い)、リーダー台数も工程数に応じて複数必要、ソフトウェアは生産管理システムとの連携開発費が発生する、といった点があります。また、製造現場は金属や水分の多い環境もあるため、RFID機器の電波干渉対策や設置工事にコストがかかる場合があります。

例えば、自動車部品メーカーでは大量の金属部品にタグを貼り、工程ごとに読み取る仕組みを導入していますが、タグ・リーダー選定には慎重な検証が必要で、AGV(無人搬送車)と組み合わせた特殊な運用も行われています。製造業では初期導入範囲を限定しつつ徐々に拡大していくケースが多く、初期費用を抑えつつ効果を測定しながら追加投資していくモデルが有効です。まず始めは「棚卸」に活用して効果を実感し、活用に慣れていくといった始め方がよくあります。

物流業の場合

物流センターや倉庫では、製品1点1点にRFIDタグをつけての在庫管理や入出荷検品へのRFID活用が中心となります。昨今の人材不足やトラックドライバーの労働時間制約といった課題から、省力・省人化を目的としたRFID導入の重要性が高まっています。

物流業界では、一括読取による作業時間短縮が大きな目的となるため、ゲート型リーダーやフォークリフト搭載リーダー、さらには自動倉庫投入時に折り畳みコンテナごと一括で読み取れるUHFトンネルなど、現場の自動化を支援するシステムの導入が増えています。

費用面では、ゲート型機器の導入費が物流RFIDシステムの特徴的なコストと言えます。1ゲートあたり数百万円する装置を複数のドック(搬出口)に設置すれば、ハード費用はどうしても高額になります。しかしその分、人手作業の大幅削減による効果も見込めます。

また、物流業の場合、タグの発行枚数が非常に多い点も特徴です。出荷商品すべてにタグを貼付する運用では、年間で数十万~数百万枚単位のRFIDタグが必要になります。そのため、タグ単価のわずかな差異が全体コストに大きく影響します。大量調達による単価低減やリユース運用の検討など、タグコスト最適化は物流分野での重要ポイントです。

さらに、フォークリフトにタブレットと固定式リーダーを搭載し、ロケーション管理をベテランの勘に頼らず自動化する取り組みも進んでおり、人的リソース不足への対応と業務標準化に寄与しています。

このように、物流業ではRFID導入による省力化効果を得やすく、比較的ROIが短期間で改善しやすい傾向があります。

RFID導入の費用対効果(ROI)の考え方

RFID導入を成功させるには、費用対効果(ROI: Return on Investment)の視点で投資判断を行うことが不可欠です。初期費用と運用費用の合計に対し、RFID導入によって得られるメリット(効果)がどれほど見込めるかを定量的に評価しましょう。

ROIとは何か?費用対効果を測る指標

ROI(投資収益率)とは、投下したコストに対して得られる利益の割合を示す指標です。簡単に言えば「かけた費用に見合う効果が得られているか」を判断するものです。具体的には以下のように計算します。

• ROI(%) = (投資による利益 ÷ 投資コスト)× 100

ここで言う「利益」とは、RFID導入によって生まれたコスト削減額や増収効果を指します。例えば、「年間◯◯万円の人件費削減」「棚卸作業時間短縮による残業代減少」「在庫ロス削減による損失低減」「出荷ミス削減によるクレーム対応費削減」などが利益に相当します。一方、投資コストはRFID導入にかかった初期費用+一定期間の運用費の合計です。ROIが100%であれば投資コストと同額の効果が出たこと、200%ならコストの2倍の効果が得られたことを意味します。一般に、ROIが100%を超えれば投資に見合う効果あり、100%未満だと効果不足と判断されます。ただしROIは定性的な効果を十分考慮できない側面もあるため、定量効果+定性効果の両面から総合的に費用対効果を評価することが重要です。

コスト削減・工数削減の具体的効果例

RFID導入がもたらす具体的な効果の例を見てみましょう。以下は製造業・物流業界で実際に報告されている成果です。

■棚卸業務の時間短縮

棚卸はRFIDの一括読取の機能がフルに発揮される効果がでる業務です。某自動車部品メーカーでは、棚卸作業にRFIDを導入した結果、従来のバーコードによる1点ずつの読み取りから、一括読取に切り替えたことで作業時間を大幅に削減しました。これにより、棚卸に従事する人員を減らし、年間数百時間分の人件費削減につながっています

■入出荷検品の自動化

物流倉庫では、従来ハンディ端末で1箱ずつスキャンしていた入荷・出荷検品を、RFIDゲートで自動化した事例があります。大手物流企業では、RFIDゲート導入により入荷・出荷処理時間を従来の数分の一に短縮。これにより、1日あたりの処理能力が大幅に向上し、人手不足対策と生産性改善に大きく寄与しました。

■在庫探査時間の削減

RFIDを活用すると、倉庫内や工場内で品物を探す時間も削減できます。RFIDハンディリーダーを使えば、高所にある商品や箱の中身も非接触で一括読み取り可能です。例えばアパレル物流ではバックヤードでの商品探索時間、製造現場では工具や部品を探す時間が短縮され、間接作業の効率化に結びつきます。探す時間の削減は即人件費の削減となり、費用対効果向上に直結します。

■人的ミス防止による損失低減

RFID導入によりヒューマンエラーが減少した例も多くあります。出荷検品のミスが減り誤出荷が防止できれば、後工程でのクレーム対応や返品コストを削減できます。在庫管理でも紛失や数え間違いが減ることで、在庫差異調整のロスが縮小します。これらは定量化しにくい効果ですが、確実にROIを押し上げる要因です。

■人員採用コスト削減

RFID導入により自動化、省人化を進められますが、それ以外に熟練作業者でなくても可能な業務が増えるという面も、導入メリットの一つです。人手不足は今後、社会の多くの分野で進むと予想されています。上昇する人件費・採用コストを抑えることは大きな経営的課題への対応です。

このように、RFIDは主に業務時間短縮とミス防止によるコスト削減効果が大きい技術です。現状の業務におけるコスト項目(人件費、誤出荷損失、在庫ロス等)を洗い出し、それぞれどれだけ削減できるかを見積もることで、「年間○○万円のコスト削減見込み」といった形で効果を定量化できます。

ROI計算のステップとポイント

RFID導入のROIを算出するために、以下の手順で検討を進めることをおすすめします。

- 現状コストの把握: まず、現在の業務にかかっているコストや工数を数値化します。年間の作業時間や人件費、ミスによる損失額など、改善したい指標を洗い出します。

- 導入後の効果見込みを算出: RFID導入によって各コストがどれだけ削減できるかを見積もります。例えば「棚卸作業に年間延べ1000時間かかっている→RFIDで1/4に短縮できれば750時間削減」等のように具体的に算出します。現場のヒアリングやパイロットテスト結果があると精度が上がります。

- 導入コストを算出: 前述したタグや機器、ソフト費用、工事費、運用費まで含め、RFIDシステムに投じる総コストを試算します。初期費用だけでなく5年間運用した場合の総コストなど、中長期で捉えることもポイントです。

- ROIを計算: 上記2つの値からROI(%)を計算します。たとえば5年間で投入コスト総額が500万円、5年間の削減効果累計が1000万円であればROI=200%となります。

- 定性効果も踏まえ判断: 定量的にROIが100%を下回る場合でも、品質向上や顧客満足度向上といった定性効果が将来の収益に繋がる可能性も考慮しましょう。逆にROIが高くても、現場への定着性や技術的リスクも評価する必要があります。

| ステップ | 概要 | 主なアウトプット |

|---|---|---|

| 1. 現状コストの把握 | 年間工数・人件費・損失額を数値化 | 現状コスト一覧表 |

| 2. 効果見込みの算出 | RFID化で削減できる金額を試算 | 年間効果額(削減・増収) |

| 3. 投資コストの算出 | 初期費用+運用費を期間分合算 | 評価期間累計コスト |

| 4. ROI・回収期間計算 | ROI%と回収期間を算出 | ROIチャート・回収期間 |

| 5. 感度分析 | 悲観/楽観シナリオで検証 | シナリオ別ROI比較表 |

ROI計算には仮定も多く含まれるため、不明確な部分は感度分析(例えば効果が想定より半減した場合でもROIが100%超えるか等)を行うと安心です。

費用対効果を高める導入パターンと成功のコツ

費用対効果を最大化するには、闇雲に全工程へRFIDを入れるのではなく効果が高い領域から段階的に導入することがコツです。以下に費用対効果の高い導入パターンの例を挙げます。

① 課題が大きい業務から着手

自社の業務の中で特に人手コストがかかっている、もしくはミスによる損失が大きい部分に絞ってまずRFID化します。先述の事例でも、アパレルでは在庫探し時間、物流では入出荷検品、製造では棚卸や資材追跡といった痛点の領域から導入することで、大きな効果を上げています。最も解決したい課題を明確にし、導入範囲を限定することがポイントです。

② パッケージ型ソリューションで拡張性を確保

UHF帯RFIDをベースとした当社標準パッケージを組み合わせることで、現場規模や業務内容の変化に合わせた段階的拡張が可能です。

③ スモールスタート&段階拡大

初期投資を抑えつつ効果を検証するために、まずは小規模に導入して結果を見るスモールスタートが推奨されます。例えば1つの倉庫内の一部商品カテゴリだけRFIDタグを貼って運用し、効果データを収集します。そこで得られたROIが良好であれば範囲を拡大していくという手法です。これにより不要な投資を避け、確実に費用対効果が取れる範囲から順次広げることができます。 以上のような工夫により、RFID導入の費用対効果を高めることができます。「RFIDは万能ではない」ことを理解し、自社の課題に見合った範囲・方法で導入することが成功の鍵です。

◎ROI試算の次は、PoCで「読取率」と「運用変更の現実性」を検証して数字を詰めるのが近道です。

簡易ROIシミュレーター

RFID関連リンク

固定式、ハンディ、ゲート型、トンネル型など各種取り揃え

卓上タイプ、タッチパネル端末など各種取り揃え

RFIDシステムのスモールスタートをサポート

金属対応タグ、リネンタグ、耐熱タグなど各種取り揃え