NG品(不良品)・製品でないモノの混入や流出防止

工場や倉庫、各種現場で”アラート”を出したいニーズにUHF帯ICタグが使えないか?といったご相談をいただきます。

今回は通路や工場の生産ライン上で、万引き防止ゲートのように、電波でモノを検知して、アラート(警告)を出すリーダー設定やICタグのデータ内容など、いくつかのケース毎に紹介します。

ケース1 工具の混入・NG品を検知

想定シチュエーションと方法

製品自体にはICタグを貼付していない。

- ケース 1-A パターン

- 製品の中や梱包箱にうっかり工具・リチウムイオンバッテリー・機材がまぎれこんで出荷・移送してしまうことがあり、それを発見したい。

- ⇒ 工具・機材にICタグを貼付しておき、それを検出する。

- 製品の中や梱包箱にうっかり工具・リチウムイオンバッテリー・機材がまぎれこんで出荷・移送してしまうことがあり、それを発見したい。

- ケース 1-B パターン

- 製品自体には通常は、ICタグを貼付していない。NG(不良)製品を間違って出荷・移送させてしまうのを発見したい。

- ⇒ NG品の製品に、ICタグを貼付し、それを検出する。

- 製品自体には通常は、ICタグを貼付していない。NG(不良)製品を間違って出荷・移送させてしまうのを発見したい。

上記の2つのパターンとも、ICタグを検出したら、検出した内容にかかわらず即アラート(デジタル出力)を行う。

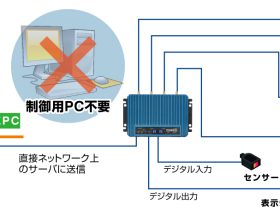

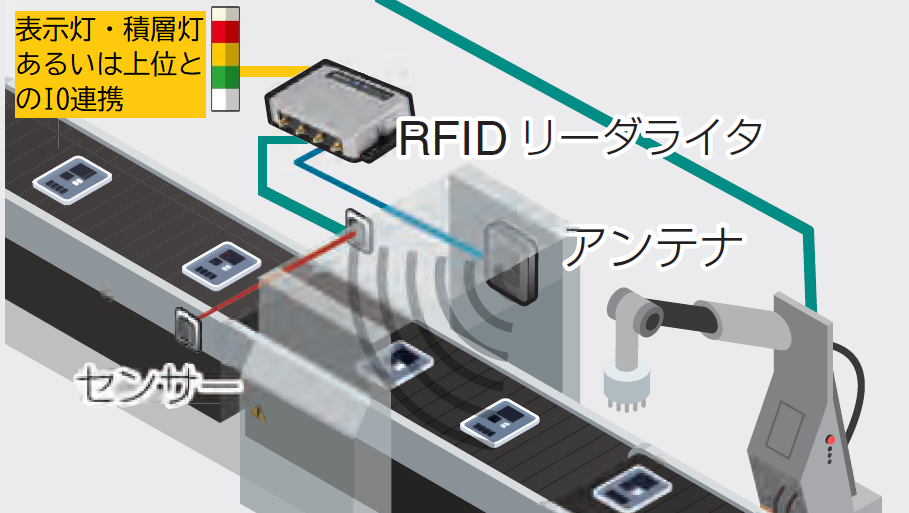

システムのイメージ

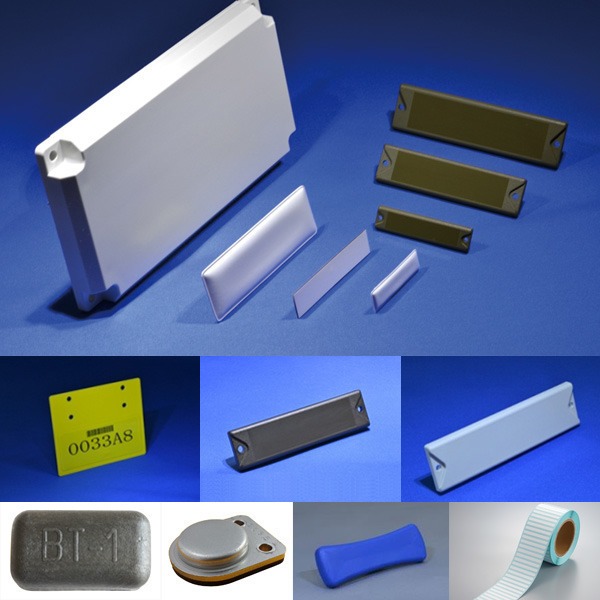

ICタグ

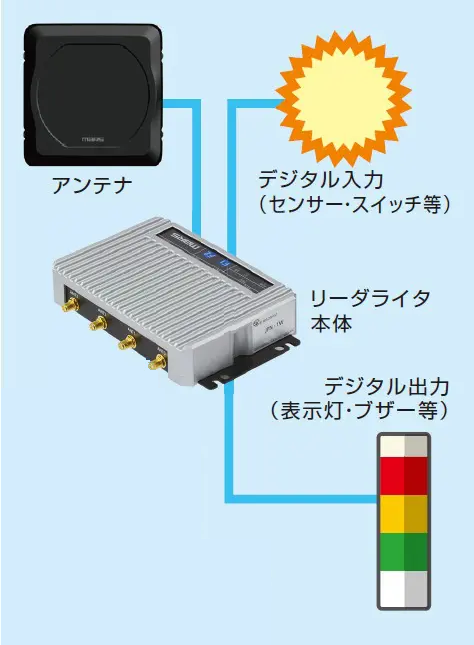

アンテナ

UHF帯RFIDリーダライタ

デジタルIN:センサー・スイッチなど使用して検知を開始 ※ICタグの検知を連続して実施しつづける場合は不要

デジタルOUT:表示灯・積層灯点灯・ブザー鳴動等あるいはPLC等上位機器に接続し、そこからラインを停止

※サーバはこのケースでは不要

今回の設定例

デジタル出力1: 1秒ON

したがってデジタル出力1に表示灯を接続します。(※接続する機器の仕様に応じて、リレー等を使用する必要があります)

接続に関しては製品の資料や、表示灯・積層灯機器の仕様書をもとに接続を行ってください。

MRU-F5100JP/MRU-F5025の取扱説明書(クイックスタートガイド)には接続例など掲載されています。

ハードウエアの設置イメージ

製品ライン横や、通路の上部あるいは壁面にアンテナを設置し、ICタグを読ませます。

ICタグのメモリへのデータの書き込み(エンコード)

今回の例では、ICタグを検出したら、即デジタル出力をおこないます。

ですので、関係がないUHF帯ICタグをうっかりと検知してしまうと困ります。

現在、アパレルをはじめ、多くの分野で使用が始まっており、故意ではなく知らず知らずのうちに現場にUHF帯ICタグを持ち込んでしまうことも十分にあり得ます。ですので、自社の現場で活用しているICタグと、他のICタグを区別してやらないといけません。

UHF帯RFIDでは、ICタグの検知は、”Inventory(インベントリ)” という行為で行います。これはアンテナから電波をだして、範囲内にある複数ICタグの “EPC BANK” のデータを取得します。

MRU-F5100JP/MRU-F5025, FRU-4025Plus/FRU-4100Plusは、「フィルタ機能」を持ち、一定のフォーマット内容でデータが書き込みされたICタグのみ検知対象とすることができます。自分の現場で使用するICタグに一定のフォーマットで書きこんでおけば、この「フィルタ機能」で一般のアパレルで使用されているICタグなどは無視して、自分の現場のICタグのみを検知できます。

※もちろん、すべてのデータを控えておいて、検知したデータを突き合わせながらシステムを運用することは可能ですが、ICタグが多くなってくるとかなりのシステム負荷となります。

ICタグは、サプライヤーから購入した段階では、データの内容はいわゆる工場出荷の初期状態ですので、ここになんらかのルールにのっとった内容のデータを書き込んで(エンコード)から使用するようにします。

※HF帯ICカード・ICタグは、”Inventory”で読み取りできるユニークはIDデータがサプライヤーがユーザに販売された段階で書き込みされており書き換え不可状態になっていますが、UHF帯のICタグは、ユーザが自社の利用用途にあわせたフォーマットでICタグのEPC Bankを書き換えて「フィルタ機能」を活用して検知することが想定されており、ユーザの手元に来た段階では、書き換え可能な状態になっています。

ICタグのフォーマットとして、ここでは2つのやり方をご紹介します。

UHF帯ICタグは”Inventory”で取得できるEPCデータの長さを変更することができますが、今回、以下では一般的なEPC長が96bitのICタグを使用したエンコード例を紹介します。

■GS1 EPC/RFID標準 の GIAI フォーマット

GS1の事業者コードをお持ちの場合は、これを活用したUHF帯ICタグのフォーマットがあります。

以下では「GIAI(資産管理識別コード)」を使用した例をおみせします。

※GIAI-96 : 「資産管理」を想定したコード体系で、EPCの長さ96ビットです。

【GIAIの例1】

| GIAI-96 項目 | 内容 | 備考 |

| GS1事業者コード | 451234567(例です) | |

| フィルター | 工場・倉庫で使う、工具や機材 | 鉄道・自動車以外は000(2進数)となります |

| シリアル番号(連番) | 123(例です) | 企業コードが9桁の場合:52bitのバイナリで格納されます |

GIAI-96のエンコードのやり方については、本稿では省略します。

PCブロック: GIAI-96なので、多く使用されている一般的なタグであれば「3000(16進数)」

※UHF帯ICタグのPCブロックは16ビットあり、各種のシステム情報が含まれています(EPCの長さや「GS1 EPC/RFID標準」フォーマットであることのフラグ情報など)。ICチップによっては、読み取り時に「3000(16進数)」にならないものがありますのでご注意ください。本稿では3000(16進数)として進めます。

上記【GIAI-96の例1】の内容でエンコードを実施するとUHF帯ICタグのEPCバンクに書き込むデータは、以下のデータになります。

PCブロック:3000(16進数)

EPC : 340DAE54B07000000000007B(16進数)

■独自のフォーマットの例

独自のルールでのフォーマットの例です。

| 位置(バイト) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| データ内容16進数 | 00 | 4D | 54 | 53 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 7B |

| 意味 | 他のICタグを区別するのためフラグ部分 | 資産タイプ | シリアル番号部分 | |||||||||

1, 2, 3, 4

他のICタグを区別するのためフラグ部分。自社・所属を示すための文字列

例えば、「MTS」をASCIIコードに変換。1バイト目に00をつけて詰めて4バイト分のデータとします。

- 半角大文字の「M」 ⇒ 4D(16進数)

- 半角大文字の「T」 ⇒ 54(16進数)

- 半角大文字の「S」 ⇒ 4D(16進数)

5

資産タイプ

例えばドライバを「01」、ニッパーを「02」、NG品を「99」といったコードをきめて、下のシリアル番号とあわせて付番します。

6~12

シリアル番号

今回の例では

123(10進数) ⇒ 7B(16進数)

と16進数に変換して格納しています。

またPCブロックですが、8ビット目が「GS1 EPC/RFID標準」フォーマットであるかどうかのフラグビット(Toggle)となっています。

・「GS1 EPC/RFID標準」フォーマット ⇒ 0 (デフォルト)

・非「GS1 EPC/RFID標準」フォーマット ⇒ 1

ここでは、非「GS1 EPC/RFID標準」フォーマットですので、「1」になります

上記の1から12バイト及びPCブロックの内容でエンコードを実施すると以下のデータになります。

PCブロック:3100(16進数)

EPC : 004D5453010000000000007B(16進数)

リーダの設定

ここでは、単純にICタグの検知を連続して行わせて、対象のICタグを検知したら、デジタル出力を5秒間、出力するように設定します。

■デジタル出力設定

デジタル出力1(DOUT1)を「タグ検知中」に設定。

出力時間:1000ms (1秒間)

「タグ検知中」はインベントリで、ICタグを検知した際にONになります。

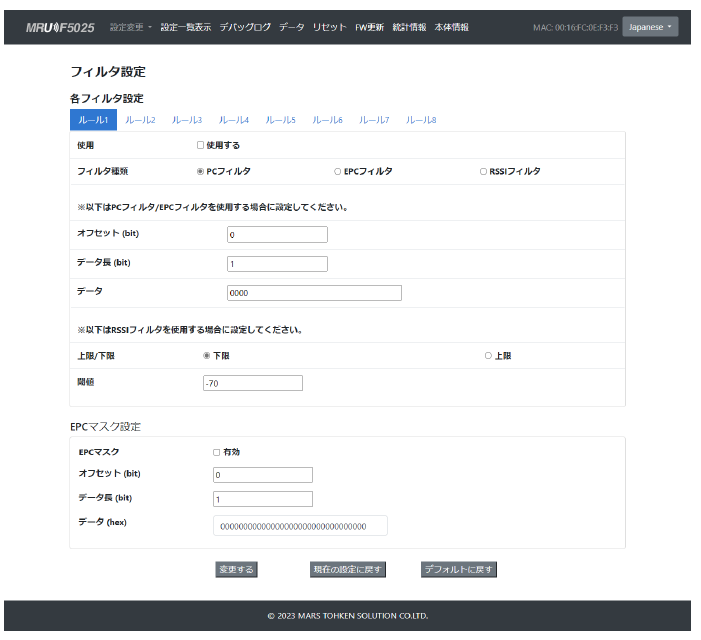

■フィルタ設定

本事案以外のICタグを検知して反応してしまわないように、ICタグを「フィルタ」します。

以下は前述の「独自フォーマット」の場合の例です。

PCブロックと、EPCのはじめの4バイト(16ビット)を指定してフィルタができるようにしています。

PCフィルタ

- ルール1 使用する

- フィルタ種類: PCフィルタ

- オフセット:0

- データ長:16

- データ:3100

EPCフィルタ

- ルール2 使用する

- フィルタ種類: EPCフィルタ

- オフセット:0

- データ長:16

- データ:004D54530000000000000000

ルール2 使用する

こちらも参考にしてください ⇒ Tutorial UHF帯RFIDリーダライタ(FRU/MRUシリーズ) デジタルIO連携part2

アンテナの設置 ~VESAの活用~

アンテナは板状のものが多く、背面や、四隅の取り付け穴で壁面やポールなどに固定します。

背面や、四隅の取り付けネジ穴がVESA規格の穴位置に対応しているものも多く、一般のモニター用VESAアームなど活用して、取り付けることができます。

VESA規格の金具には2軸や3軸で方向が変えられるものが多く販売されており、角度や方向を変えての読み取り調整に役立ちます。

参考

JAISA(一般社団法人 日本自動認識システム協会)のホームページは役立つ情報が多く掲載されています。参考にしてください。

RFID関連リンク

株式会社マーストーケンソリューション(MTS)は、UHF/HF帯RFIDリーダライタやICタグ等の製品提供に加え、要件整理・PoC・設計・システム連携・運用設計まで支援するRFIDメーカー/ソリューションベンダーです。RFID導入のご相談や、製品ラインナップはRFID関連製品・サービス目次をご覧ください。

固定式、ハンディ、ゲート型、トンネル型など各種取り揃え

卓上タイプ、タッチパネル端末など各種取り揃え

RFIDシステムのスモールスタートをサポート

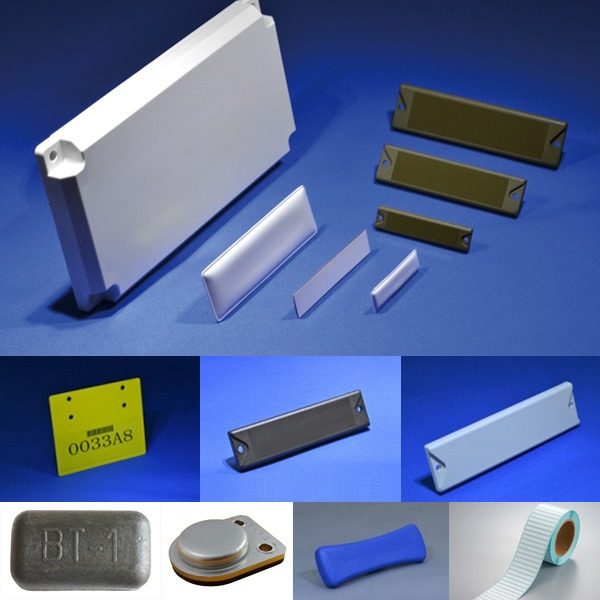

金属対応タグ、リネンタグ、耐熱タグなど各種取り揃え