Vol.201 2022年2月号

ICカードは、今や私たちの生活の一部に必ず存在しているものとなりました。交通系や銀行系、仕事の場面でも社員証やセキュリティカードなど、様々なところで使用されています。それを担っているのがHF帯(短波帯)の電波を主に使用しているRFIDの技術です。今回は、改めてICカードと、そこにかかわる技術についてご紹介いたします。

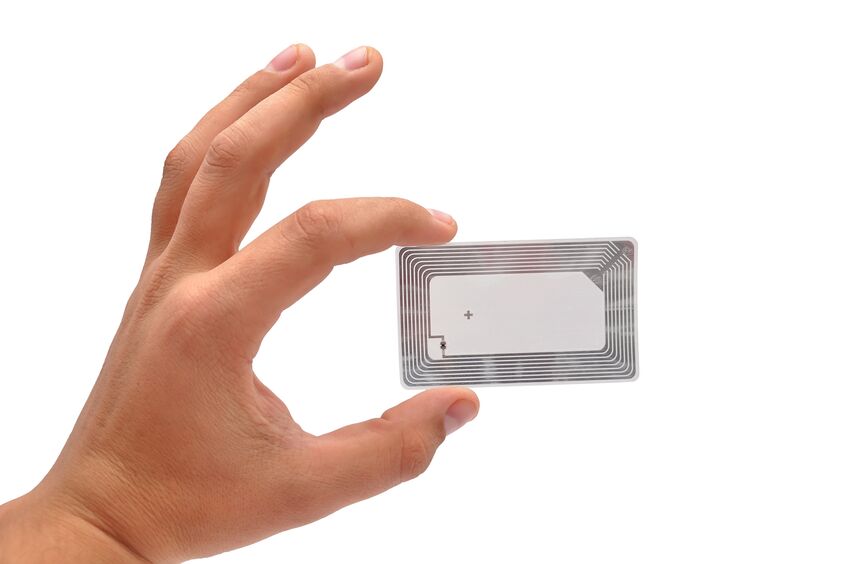

ICカードとRFID

2001年11月に東京圏で利用が開始されたのが、JR東日本のICカード「Suica」でした。非接触式のICカードで、「タッチ&ゴー」のキャッチフレーズでデビューし、その後、JR各社のICカード、私鉄・地下鉄系の「PASMO」などが続き、誰もが1枚は持っているくらいに普及しています。 この交通系のカードの普及によって、「RFIDって何ですか?」という質問に対し「SuicaやPASMOのように、電波を利用して情報の読み書きができるシステムのことです」と説明して、多くの人が理解してくれるようになりました。 もともと磁気カードが使用されていた媒体がICを採用することにより、偽造防止の効果が高まり、2000年前後から公衆電話のテレホンカードやパチンコ店のプリペイドカードにも採用されました。ICカードとネットワークを活用した高度なシステム化により、不正利用がかなり難しくなっており、高いセキュリティが保たれるようになりました。昨今はクレジットカードも非接触ICカードのものが登場しており、磁気のストライプ部分を機械に通すかわりに、かざして認証させることができます。社員証がICカード化され、オフィスに入る際にリーダーに社員証をかざさないと入れない、というセキュリティが導入されている事業所も多いのではないかと思います。HF帯のICカードはヒトが持ち、セキュリティが必要とされるところで多く使われています。

電波法とRFID

日本のRFID活用はHF帯とUHF帯が多いですが、その他にも電波法で定められた周波数帯や規格など、電波の種類を周波数や特徴で区分し、その範囲内での利用されています。 技術的にはHF帯では一般的に電磁誘導方式が使われており、UHF帯のように数メートル先のICタグを検知することはできませんが、水分などに強く、電波の反射・干渉も少ないため、人がICードを手に持って利用するのに適しており、UHF帯RFIDの特長を利用して、主に「モノ」に対しての活用が広がっています。 その他、135KHz未満の長波帯は水分に強いのでペットへの埋め込みタグなどで使われています。アクティブ方式はメーターの検針データ送信に使われたり、野生動物の管理といった長い通信距離が必要なケースで使われています。

表1 日本のRFIDに関する電波法関連規則

| ISO/IEC 18000シリーズ |

周波数 | 通信方式 | 日本の電波法関連規則 およびARIB規格 |

|---|---|---|---|

| 18000-2 | 135kHz未満 | パッシブ方式 | ・誘導式通信設備 |

| 18000-3 | 13.56MHz | パッシブ方式 | ・誘導式読み書き通信設備 (ARIB STD-T82) |

| 18000-4 | 2.45GHz | パッシブ方式 | ・構内無線局(RCR STD-1) ・特定小電力無線局(RCR STD-29) ・特定小電力無線局(ARIB STD-T81) |

| 18000-6x | 860-960MHz | パッシブ方式 (915-928MHz) |

・構内無線局(ARIB STD-T106) ・特定小電力無線局(ARIB STD-T107) |

| アクティブ方式 (915-930MHz) |

・簡易無線局および特定小電力無線局(ARIB STD-T108) |

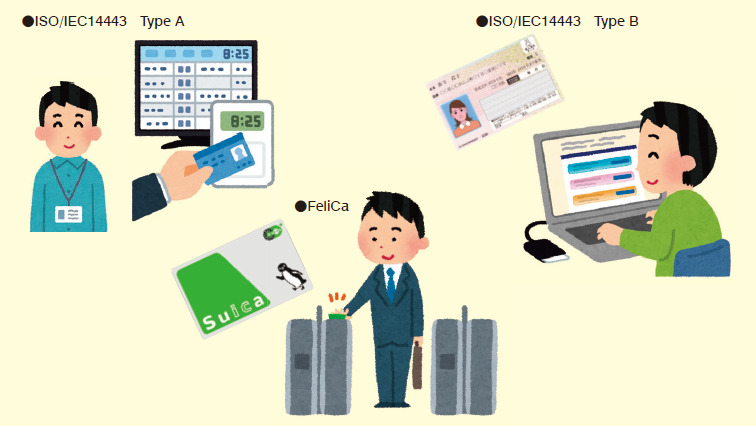

多様な規格のICカード

一般的なHF帯ICカードの規格・ブランドにはMIFARE、ISO/IEC14443Type A、Type B、ISO/IEC15693、FeliCa、NFCなどがあります。 NFC(Near field communication「近距離無線通信」)が機能として搭載されているスマートフォンもあります。これらは、前述したFeliCaやMIFAREなどのICカードをリーダライタとして読み書きしたり、スマートフォンがSuicaカードであるかのようにふるまったりできます。「NFCタグ」と呼ばれるタグを使って、スマートフォンのアプリを起動したり、Bluetooth機器のペアリングを行うこともできます。

表2 ICカードの種類

| 規 格 | 概要・用途 |

|---|---|

| ISO/IEC14443 Type A | 世界で多く使われている近接型ICカードです。 NXP社の”MIFARE”とよばれるブランド名のチップが代表的なものです。 社員証やチケットなどによく使われています。 |

| ISO/IEC14443 Type B | セキュリティの高いICチップで、日本では免許証やマイナンバーカードなどに使用されています。 |

| FeliCa | ソニー社が開発したもので「Suica」「Pasmo」といった交通系ICカード、「nanaco」「WAON」といった流通系ICカードでも使用されており、日本では非常になじみの深いチップです。 |

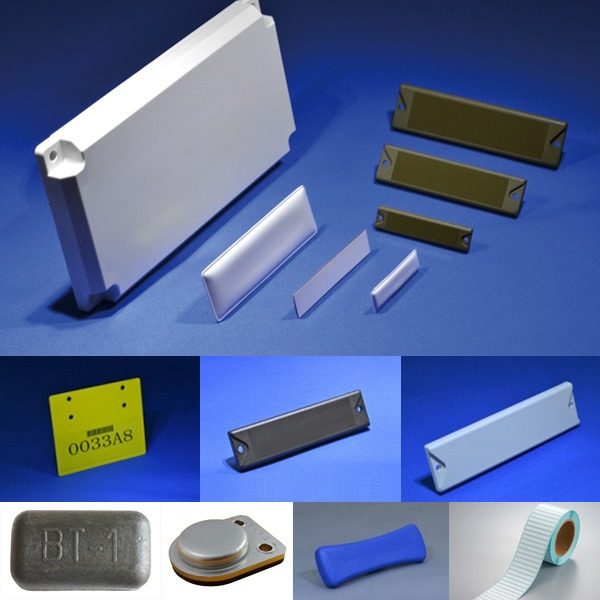

| ISO/IEC15693 | 他のHF帯のICカードよりは比較的通信距離を長くすることができるICチップです。NXP社のI CODE SLIX やTI社のTag-itといったICチップがあります。他のHF帯のICチップが人が手に持つ社員証などに使用されることが多いのに対して、モノに使用されることが多い規格です。形状もプラスチックカードだけでなく、工業用に高耐久性のハードタグやコイン型、リストバンド型といったバリエーションがあります。 |

おわりに

まだまだ収束が見えないコロナ禍の中、買い物などのシーンでICカードによる電子決済が改めて注目され、普及が進んでいます。また、ICカードの社員証を活用した様々な仕組みも、今、多くの企業で採用されています。ICカードを利用したソリューションについて、どんな相談事でもご要望いただければ、お客様に最適なご提案をさせていただきます。 是非、最寄の営業所、または担当の営業員までお気軽にお問い合わせください。

RFID関連リンク

固定式、ハンディ、ゲート型、トンネル型など各種取り揃え

卓上タイプ、タッチパネル端末など各種取り揃え

RFIDシステムのスモールスタートをサポート

金属対応タグ、リネンタグ、耐熱タグなど各種取り揃え