VOL.027 2007年7月号

最近、駅貼りのポスターや電柱に巻かれた番地表示にまで、さまざまなところで2次元コードが見られるようになってきました。 携帯電話のカメラに2次元コードの読み取り機能が搭載されたいま、誰もが2次元コードを読み取る技術を手にしているのです。 今回は基本に戻って、2次元コードの基礎知識についてお話ししたいと思います。

2次元コードの始まり

そもそも2次元コードとは何なのか。 これだけ2次元コードが氾濫するようになったいまとなってはあまりに初歩的なはなしですが、念には念を入れてお話ししておきましょう。

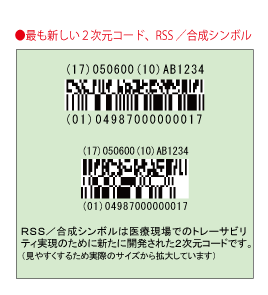

2次元コードが生まれたのは1980年代前半。アメリカのインターメック社、シンボルテクノロジー社などいくつかの企業から従来のバーコードとは違うコードが発表されました。 インターメック社、シンボルテクノロジー社から発表されたものはそれまでのバーコードを積み重ねた形の「スタック型2次元コード」で、ヴェリテック社からは 「マトリックス型2次元コード」『ベリコード』が発表されました。 先行して広まっていたバーコードは、この2次元コードの出現によって『1次元コード』という呼び方をされるようになったのです。

手近にある本や雑誌、文房具などをご覧戴ければ、どこかにバーコードが印字されていると思います。 バーコードは縦縞が並ぶ1方向にしか情報を持っていません。

情報量を増やそうとすれば、縞の数を増やしていくことになります(無限に増やせるわけではありませんが)。 これに対して2次元コードは縦・横の両方向(グラフに例えるとX・Yの両方向)に情報を持っています。 2つの方向に情報を持っていることからこの新しいコードは『2次元コード』と呼ばれるようになり、これに対応するかたちで1方向にしか情報を持たない従来のバーコードを指して『1次元コード』と呼ぶようになったのです。

2次元コード最大の特徴「大容量」「省スペース」

こうして世の中に登場した2次元コードですが、初期にはさまざまなコードが発案・発表され、淘汰されて現在に至っています。

最初にシンボルテクノロジー社から発表されたスタック型の2次元コード「PDF417」はアメリカで公共機関の領収証に採用されたことをきっかけに政府・軍に採用され ることでナンバー1の広がりを見せました。

採用されたいちばんの理由は「大容量・省スペース」という2次元コード最大の利点にあったのだろうと思います。領収証のように限られたスペースの中にできるだけ多くの情報を詰め込みたい、効率の良いシステムにしたいという希望があったのでしょう。でも従来のバーコードでは最大でも領収証の幅を超えてバーコードを印字することはできません(密度を上げる方法では、読み取りが難しくなるという問題が生じます)。

これに対し2次元コードは、情報量を増やすときに2方向に分散されるため、バーコードよりも小さなスペースで多くの情報を入れることができます。この「小さなスペースしかないのだけれど、たくさんの情報を入れたい」という希望が、いまでも2次元コードを採用する一番の理由なのです。

2次元コード、身近なところで活躍中

では、これらの2次元コードにはどのような情報が入っているのでしょうか?携帯カメラの普及と共に最もよく知られるようになった「QRコード」を例に説明します。

QRコードには数字だけなら最大7,089文字、英数字なら最大4,296文字、漢字なら1,817文字を入れることができます(通常は数十文字くらいにするのが一般的です)。 英数字しか入れられないバーコードとは大きく違うこの特性を利用して、例えばポイントカードなら、住所、氏名、年齢、性別、電話番号などがコード化されている雑誌などでは 店の紹介部分とセットになったQRコードに、ウェブサイトにリンクするURLやクーポン券の情報が入っているでしょう。

またダイレクトタイプの保険の申込書にはあらかじめ契約者が入力したデータが印字されたQRコードが入っています。 従来は高額で作業効率の落ちる訂正作業が必要なOCR読取機を利用していましたが、契約情報を2次元コード化することで、 入力時にはコードを読み取るだけで間違いのない情報を入力することができるように変わりました。

他にも2次元コードはさまざまな産業分野でも活躍しています。食品メーカーなどでは「製造年月日」、「製造者」、「含有材料」、「シリアルナンバー」などを 書き込んでおいた2次元コードを貼って出荷し、受け入れ先では同じ2次元コードを読むことで製品情報を確認する。 そのような一連の流れを構築することで誤出荷防止に努めています。バーコードでは管理しきれなかったシステムが2次元コードを利用することで可能になるのです。

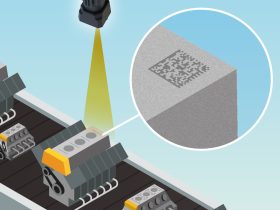

さらに、近年では2次元コードを印字する技術が進み、小さい物では1ミリ四方以下のスペースに2次元コードを直接印字する方法(ダイレクトマーキング) 技術も開発されています。

自動車の生産では、部品に取り付けられた小さな基板の多くに2次元コードが印字されています。リコールの必要が起こったとき、その基板のシリアル番号を追って、同じ基板が使われた車体を特定し、事故が起きる前に迅速に告知・修理を行います。まさに「備えあれば憂いなし」です。一度失った信用の回復には時間がかかります。マーキング時間を捻出するだけで損失を未然に防げるのです。

「大容量」以外にも、2次元コードには汚れに強いという特徴があります。バーコードでは損傷や汚れによって読み取りができなくなるような状態でも、2次元コードでは読み取りのためのアルゴリズムがバーコードとは違うため、読み取れなくなる頻度は低くなります。

2次元コードは飛行機の搭乗チケット、宅配便の送り状、本や運動靴のタグ部分などをはじめ、カード会社から送られてくる請求書など、 私たちが普段気づかないような身近なところで、すでに活躍しています。生活に密着したところまで2次元コードが普及してきた理由は、ひょっとするとこのような理由にあるのかもしれません。

目に見えないところでも活躍する小さなモザイクに私たちは支えられているのです。