VOL.094 2013年3月号

ICカードは、既に日常生活でも欠かせないアイテムとなっておりますが、“NFC”という国際標準規格が承認された事によりICカードソリューションが再び世界中で注目を集めています。 今号では一般的なICカードの基礎情報と産業で利用されているICカードソリューションを紹介します。

IC カードとは

主なRFID

| 周波数帯 | 呼称 | 読取距離 | 形状 | データ容量 | セキュリティ | 用途 |

| 13.56MHz | HF帯RFID | ~数十cm | ICカード | 数Kbyte | 〇 | Suica、Edy、キャッシュカード |

| 920MHz | UHF帯RFID | ~5m | ICタグ | ~200byte | × | 資産管理用タグ、商札タグ |

ICカードは、主に13.56MHzの電波帯で、電池を内蔵する必要がない“パッシブタグ”と言われるデータ通信技術を利用したRFIDの一種であります。

ICカードは、読み取り機(リーダライタ)からの電波をエネルギー源として動作するので、半永久的に利用できるのが魅力であり、バーコードとの大きな違いは一度書き込んだデータの書き換えが可能で、読み取り対象が隠れていても読み取りが行える事です。また、セキュリティ機能でデータの読み書きを制限できるタイプもあります。

最近注目のNFCとは

| NFC UO-2(ISO/IEC21481) | |||

|---|---|---|---|

| NFC IP-2(ISO/IEC18092) | ISO/IEC14443 TyoeB | ISO/IEC15693 | |

| MIFARE ISO/IEC14443 TypeA | Felica | ||

「NFC」(Near Field Communication)と「新UHF帯電波対応」が近年RFID関連で注目を集めているキーワードです。

新UHF帯は、昨年ソフトバンクの“プラチナバンド”で、早い!つながる!のCMで話題になりましたが、その裏には経済産業省のUHF帯域の用途別周波数の移行計画があり、昨年の新UHF帯の施行(※)により“長距離読み取り”、“一括読み取り”を必要としていたソリューションが活発化しました。

NFCは近距離通信という名前が示すとおり、通信距離は約10cm程度に限定された13.56MHzの周波数帯を利用し、最も特徴的な機能は「かざす」だけで、誰でも簡単にデータ通信が可能になることです。

身近なところでは、ICラベルが貼られたポスターなどにNFCが搭載された携帯端末やスマホなどを「かざす」だけで、そのポスターの情報(クーポン・地図・キャンペーン案内など)が簡単に取得できたり、NFC搭載の携帯端末自体をICカードの代わりとして利用できる機能などがあります。

SuicaやEdyで普及しているFeliCaや、世界中に普及しているMifareなど、異なるICカード規格の読み取りを可能にし、さらにはNFCの通信規格を搭載している機器同士が双方向に通信可能なため、幅広い活用が期待される注目の技術です。

ICカードソリューションの紹介 1.作業実績管理での活用事例

| 図1 | 手書き工数管理で発生する問題 | 事象 | 結果 |

| 1 | 作業時間を各担当者の記憶で記録される。 | 曖昧な実績 | 不正確な原価 非効率な生産指示 トレーサビリティの断絶 |

| 2 | 作業時間がまるめて記録されてしまう | ||

| 3 | 誤った作業項目に記録してしまう。 | ||

| 4 | 手書きによる数字の読み違い | ||

| 5 | 工程を飛ばしてしまう。 | 不良品の発生 | 歩留まり悪化 |

| 6 | 不良品の投入ミス。 | ||

| 7 | システムへの打ち込みは作業後の残業で処理。 | 情報の遅延 | 無駄な生産計画 |

| 8 | 作業終了後でないと進捗が把握できない。 | 営業機会損失 |

作業現場では、作業の実施記録を指示書や日報などに実績を記入して、業務終了時に実績票を回収して上位システムに再入力している現場が多くあります。

このような人による記録方法では、水面下で様々な問題が発生している事に気づかず運営されています。<左図 参照>

こうした現場にIC カードソリューションを導入すると、作業指示ICカードと作業員ICカードを読取機器にかざすだけで、作業の開始や終了が簡単・正確・リアルタイムに実績データが記録され管理が向上します。

作業員によって実績が記録された時点で、進捗管理用PCに工程や作業名称、作業開始時刻などのデータがリアルタイムに表示され、「どの指示書の製品が、どの工程・作業にあって、誰がどれくらいの時間作業しているか」も一目瞭然となり“現場の見える化”が実現できます。

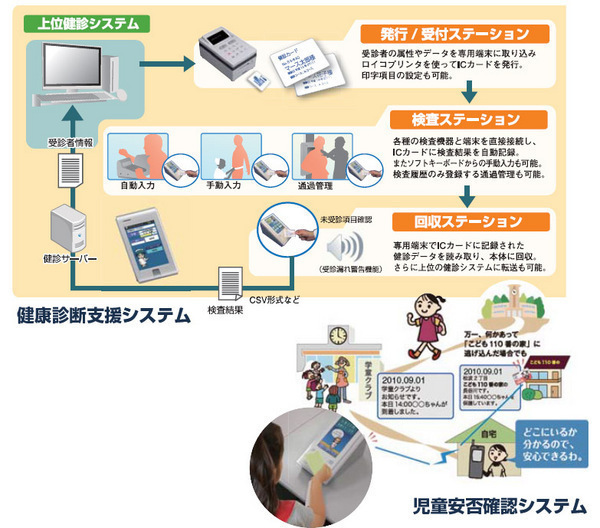

ICカードソリューションの紹介 2.健康診断での活用事例

事業者が労働者に毎年一回以上受診させることが法律で義務付けられている定期健康診断の現場では、受診者には記録用紙が配布されて、各検査を終了する度に記録用紙に検査数値を手書きで記入して、最後に回収された記録用紙は事務所に戻ってシステムへの入力作業があり、その後、データの読み合わせを行い入力ミスのダブルチェックまで行っているのが従来の方法です。

こうした現場では一度に大人数の受診者を、限られた時間内で終了させなければならず、現場の状況を見ながら効率よく各検査へ誘導する事は、ある意味、製造現場のスケジューリングよりも難度が高いかもしれません。

前述の手書き検査記録の方法に変えて、ICカードを健診・人間ドックの受診者に持たせ、各検査の数値をその都度カードに格納し、検査終了後に自動で収集する健診システムを導入すると、転記ミスや受診漏れがなくなり、作業後のデータ再入力や、人海戦術に頼ったデータチェックを解消します。また、リアルタイムに進捗状況が把握できるため、より効率的な誘導が可能となります。

その他、「児童安否確認システム」「預かり保育時間管理システム」「入退場セキュリティシステム」などジャンルを問わず、様々な分野でICカードを活用した応用システムが展開されています。

IC カードソリューションに関しましては、当社営業担当までお気軽にお問い合わせください。

RFID関連リンク

株式会社マーストーケンソリューション(MTS)は、UHF/HF帯RFIDリーダライタやICタグ等の製品提供に加え、要件整理・PoC・設計・システム連携・運用設計まで支援するRFIDメーカー/ソリューションベンダーです。RFID導入のご相談や、製品ラインナップはRFID関連製品・サービス目次をご覧ください。

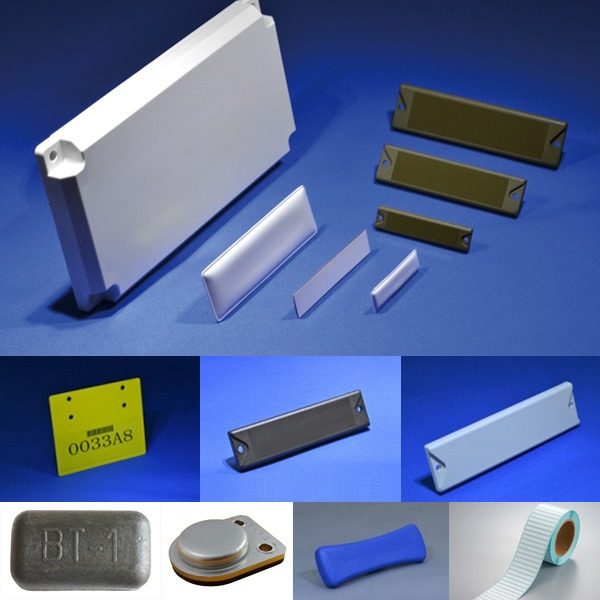

固定式、ハンディ、ゲート型、トンネル型など各種取り揃え

卓上タイプ、タッチパネル端末など各種取り揃え

RFIDシステムのスモールスタートをサポート

金属対応タグ、リネンタグ、耐熱タグなど各種取り揃え