Vol.190 flags 2022年3月号

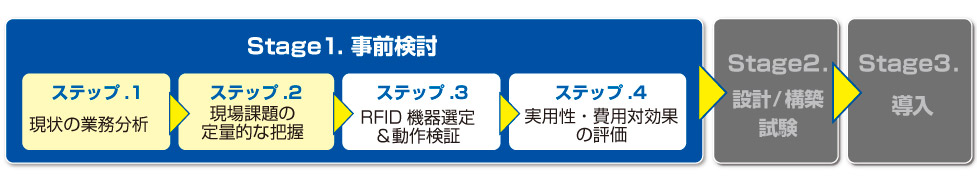

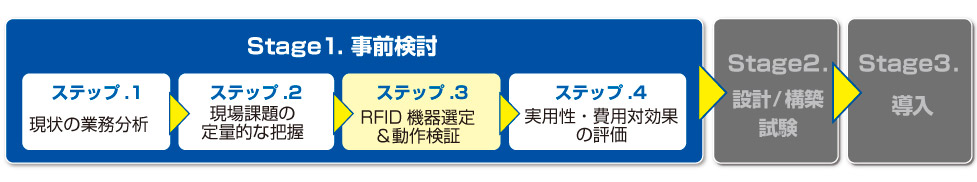

RFIDシステム導入の流れ

先月号にも書きましたがRFIDシステムを導入するために必要なポイント、まずは【事前検討】です。

- 現状の業務分析(現場課題の把握)

- 現場課題を定量的に把握する

- RFID機器選定・動作検証

RFIDシステムの稼働には様々な環境要因が影響し、それは全ての現場で異なります。現場の環境を確認し、個別のテストを通じて適切な機器、ICタグの選定を行います。選定ポイントの確認を行った上で、実運用と同じ環境での検証を行い、採用するICタグ、RFID機器が想定する役割を果たすことを確認します。

表1.現場環境の確認チェックポイント

| 1.利用する国(電波を扱うRFIDは法で規制されており、国によって異なります。) | ✔ | |

| 2.読取環境(読み取り条件/複数読み取り(何枚読む必要があるか)) | ✔ | |

| 3.処理時間(現場の運用に応じて実現すべき処理時間) | ✔ | |

| 4.現場運用に適した通信距離 | ✔ | |

| 5.読み取り阻害条件の確認(金属・水分など) | ✔ | |

| 周辺機器への影響 | 6.他の精密機器や測定機、電波を発信する装置などへの影響がないか。 | ✔ |

| 7.すでにRFID機器が設置されているかどうか。またその機器の種類・出力はなにか? | ✔ | |

| 8.使用するRFID機器に近い周波数の電波を出す他の機器が動作していないか?) | ✔ | |

| 9.人体や医療機器への影響 | ✔ | |

表1に現場環境のチェックポイントを示します。

少し補足しますと、表1の「2:読み取り環境」,「3:処理時間」,「4:現場運用に適した通信距離」,「5:読み取り阻害条件の確認」はUHF帯か、HF帯かどちらを使用すべきかといったことを検討するポイントです。HF帯は遠くまでは飛びませんが、水分の多い人体や、周辺物による電波の反射による影響が小さいですから、人の管理や狭い範囲でのモノの管理には向いています。

社員証や警備システムの認証カード、交通系カードでは、HF帯非接触ICカードが使われています。

またFA分野においても、小型のケースの管理、狭い範囲で隣のものを読み取りしたくない場合には、大きく電波が広がるUHF帯RFIDでは小さい・狭いところをピンポイントで読み取るのは難しくなるので、HF帯RFIDが採用されます。

「7」の既にRFID機器が設置されているかどうかですが、これはUHF帯RFIDのときに顕著に問題になります。UHF帯では電波のチャネルがいくつか設定されていますが、近いチャネルを使用すると電波干渉により読み取りに影響がでます。特に日本では特定小電力という電波出力の低い機器種類が認められており、出力の強い構内無線局機器などの影響を受けやすいものになっています。先行して特定小電力を使用していて、うまくいっているところに強い電波の構内無線局機器を持ち込むことで、特定小電力の機器の読み取りがうまくいかなくなってしまうことがあります。使用する周波数チャネルや電波の強さ、アンテナの向きなどを工夫する必要があります。

表2. ICタグ・カードの選定チェックポイント

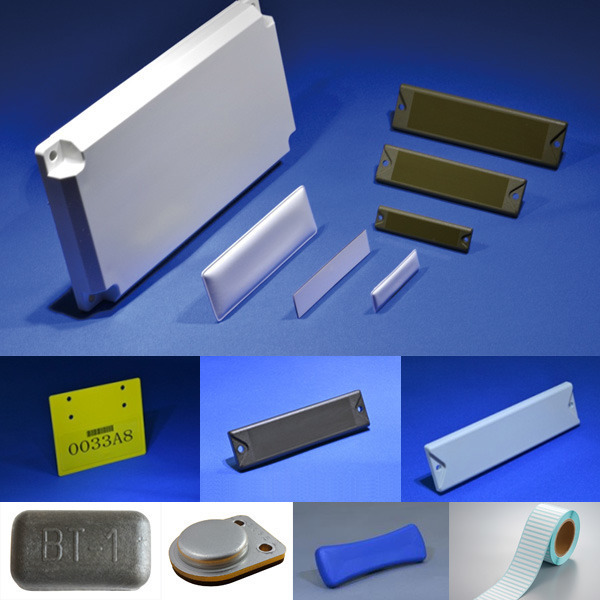

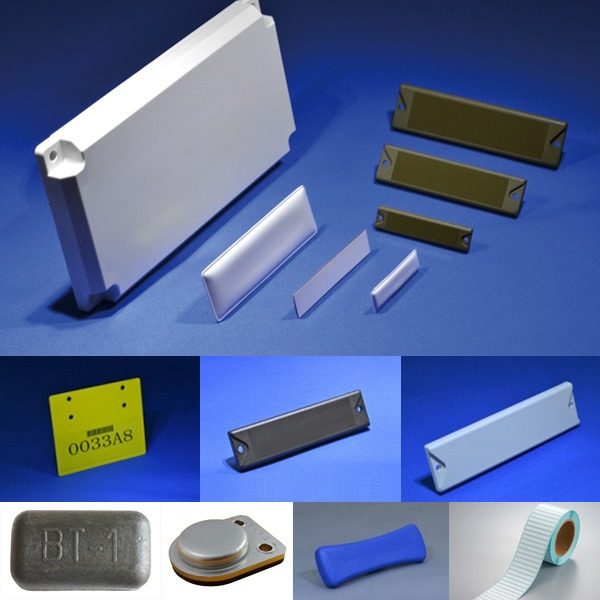

| 10.タグの種類(»UHF帯ICタグ紹介 / »非接触ICカード/リライトカード紹介) | ✔ |

| 11.価格(安価なラベルタグ、インレイタグから、高価な金属対応タグや、耐熱タグなど用途に応じて様々なタグがあります。また、購入数によっても大きく単価が異なります。) | ✔ |

| 12.耐環境性能(温度、湿度、衝撃など) | ✔ |

| 13.取り付け対象(素材は?:金属・プラスチック・木・紙・布・人など) | ✔ |

| 14.取り付け方法(接着剤、、ネジ、結束バンドなど)、取り外すか? | ✔ |

| 15.取り付け可能なタグのサイズ | ✔ |

| 16.ICタグに持たせる情報(ホストで管理すべき情報の切り分け) | ✔ |

| 17.表面に印字するか? | ✔ |

表2にICタグの選定のポイントを示します。少し補足しますと、ICタグやICカードは印刷物に近い技術で作られていますので、大量に作られて初めて安価になります。年々、使用される数量が増えて徐々に安価になってきましたが、それでも外装箱のバーコード印刷やバーコードラベルシール等と比較するとコストがかかります。金属対応、樹脂モールドによる耐久性等を持ったものは更にコストが上がります。どういう使い方や取り付け方をすれば、よりコストが抑えられるか、実際の工程作業フローや使用している道具の見直し等も視野に入れて検討してはいかがでしょうか。

例えば、製品等が入った金属ケースを管理したい場合、普通に金属タグを使用する以外に、

- ケースを樹脂に変更する

- インデックスタグのような比較的安価な金属用ICタグを検討する

- 金属面に樹脂スペーサなど用いて浮かせた状態でICタグを貼る

といった方法が考えられます。

耐熱性のICタグは、高温に耐えられますが、高温時には読み取りができないものが多いので、どこで読み取りするかといった点に注意が必要です。

またICタグは大小様々なサイズのものがありますが、大きい方が長い距離で読み取りすることができます。 表面の印字も、ICタグが読み取りできない・壊れたという場合にはリカバリや調査に有効ですので、ICタグの内容をテキストやQRコードで印字・レーザマーキングすることがよく行われます。HF帯のICカードではロイコ印刷(SuicaやPASMOの定期券で使用されている書き換え可能な印刷)を使用して、内容を表示することもあります。

おわりに

今月も紙面が尽きてしまいました。周辺環境やICタグの選定など、悩むところも多いかと思います。まずは当社までご相談ください。従来、作業者の注意力頼みだった部分や、煩雑すぎてできなかった部分の見える化など、DXの第一歩、情報の入力部分にはRFIDならではの効果を発揮できるところです。まずは当社のベテラン担当営業までお気軽にお問合せください。多くの現場で導入した経験をもとに最適なシステムをご提案させていただきます。

製造業DX推進カタログ

RFID/バーコード/画像処理で工場内の状況を可視化

RFID/バーコード/画像処理で、工場内でのモノと人の動きをリアルタイムでデータ化し、製造業DXを加速させる機器・システムを工程毎に紹介しております。是非ダウンロードしてご覧ください。

- 画像処理で目視による検査判別を自動化

- ICカードタッチパネル端末で実績登録

- 制御PC不要で動作するRFIDリーダライタ

- 誤投入防止と生産実績収集

- UHFフォークで荷物とロケーション情報の登録を自動化

- トラック入退場管理

- RFID一括入荷検品

- Android端末でモバイル検品

- バーコードが無い荷物をOCRで検品&バーコードラベルを発行して個体管理 …他 掲載